Day72:莫斯科→下诺夫哥罗德 高尔基之城 | 鞍山新闻网

2019年10月29日 星期二

早晨离开莫斯科,气温只有3摄氏度。在清冽的空气里行驶420公里,抵达下诺夫哥罗德。

时隔50天,大叔们在大半个欧洲转了一圈之后,回到了这座俄罗斯“第三首都”。

这一次,他们不再重游下诺夫哥罗德的克里姆林宫,也不再漫游于伏尔加河之上。对于大叔们来说,回程的下诺夫哥罗德只有一个焦点,就是寻访高尔基。

大叔们是读高尔基的三部曲长大的,他们太熟悉高尔基的《童年》、《在人间》和《我的大学》,他们记得小阿廖沙吃过的那些苦,挨过的那些打,他们想象过许多次小阿廖沙的样子,还有他善良的外祖母……在大叔们的记忆深处,阿廖沙的外祖母满头白发,在脑后挽着,肩上是米黄色的厚厚的披肩,她温柔地搂着小阿廖沙,那是阿廖沙童年最温暖的一束光。

大叔们的童年,能找到的书不多,所以像《童年》这样的书都读过许多遍。就像小时候看过的《瓦尔特保卫萨拉热窝》,大约正是因为那时候能看到的电影太少,所以里面的那些人物、那些对白、那些场景,都像是用刻刀刻在了心底,永志不忘。

大叔们当然还能背诵高尔基的《海燕》,“在苍茫的大海上,狂风卷集着乌云。在乌云和大海之间,海燕像黑色的闪电,在高傲地飞翔……”这篇散文诗,自然适合在暴风雨前的海边诵读,但是如果在高尔基的小院里,想起这些铿锵的字句,当然会更有感触,而且非常自然地心生澎湃。

下诺夫哥罗德,在1932年至1990年间的市名是“高尔基市”。在这里,高尔基似乎无处不在:高尔基故居、高尔基童年博物馆、高尔基文学博物馆,以高尔基之名命名的广场、街道、地铁站、图书馆、饭店、酒吧、旅馆……就在去年,为了纪念高尔基诞辰150周年,下诺夫哥罗德地铁开设了“高尔基”专列。

据说,在下诺夫哥罗德,幼儿园时期,孩子们就开始学习高尔基的短篇小说《小麻雀》。到了小学阶段,《童年》是必读书目。中学会学习高尔基其他作品。在老一代市民中,这座城市依然被称为“高尔基城”,他们以高尔基为荣。

如果说起下诺夫哥罗德,中国人也许不是很清楚;但是说起高尔基市,有谁会不知道呢?就像《喀秋莎》,就像《莫斯科郊外的晚上》……

闲言少叙,上图片——

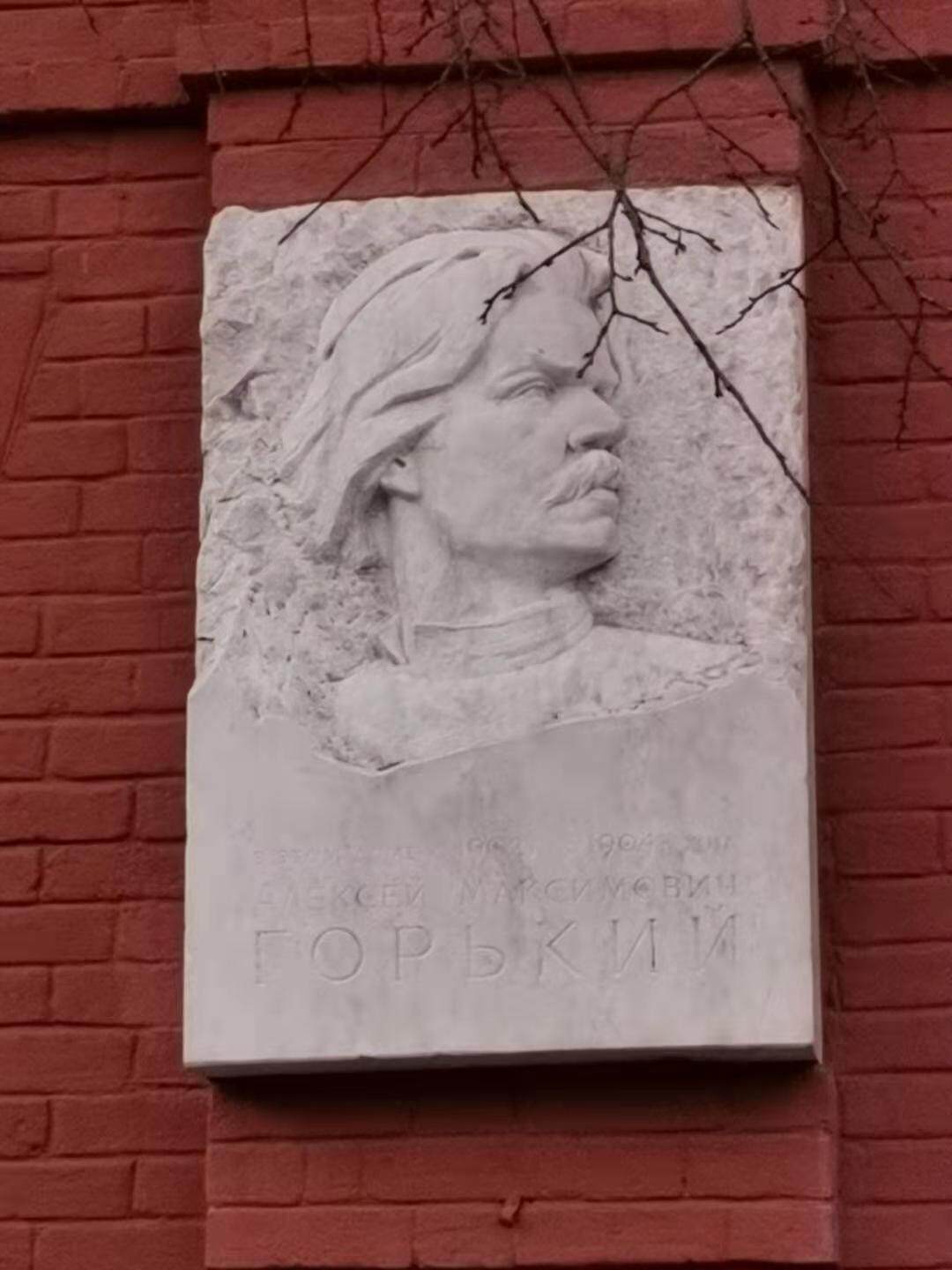

这座上绿下红的小楼,在下诺夫哥罗德谢马什科街19号,是高尔基故居。1902至1904年,高尔基和妻子儿女一起住在这里,度过了一生中最安宁幸福的时光。高尔基一边在《下诺夫哥罗德报》工作,一边写作。这个时期他写了代表剧作《在底层》和《住别墅的人们》,标志着高尔基思想和艺术上已经成熟的长篇小说《母亲》,也是在这儿开始创作的。

故居外墙上的高尔基雕像。这时候的高尔基只有三十四五岁,留着陪伴他一生的漂亮胡子,意气风发。

与高尔基像并列的另一个伟大人物的浮雕像——夏里亚宾。夏里亚宾是俄国男低音歌唱家,被誉为“世界低音之王”,他的《伏尔加船夫曲》举世闻名。高尔基和夏里亚宾是同乡,更是挚友,高尔基比夏里亚宾大五岁。他们拥有共同的成长经历,都是从底层成长为世界大师,人生有许多交集。

走进高尔基故居,墙上是高尔基和夏里亚宾的大幅油画像。高尔基曾经赞美这位同乡老友:“在俄罗斯的歌唱艺术中,夏里亚宾居于首位,正如托尔斯泰在语言的艺术中一样”。

高尔基和夏里亚宾的合影高挂在高尔基故居里,看起来两个人的友情真是“比山高,比海深”。高尔基曾说:“夏里亚宾——只要念出这位杰出歌唱家的名字,每个俄罗斯人的心中就会产生一种伟大的民族自豪感!”在下诺夫哥罗德,夏里亚宾曾是高尔基家的常客。

故居里展示着高尔基的珍贵手稿,用玻璃罩子保护起来。

高尔基的书房。这时候高尔基的生活已经相当稳定,他的书架里满是书籍,很多都有他的亲笔批注。看到这些书,大叔们想起小时候写作文常常用到的高尔基名言:“我扑在书上,就像饥饿的人扑在面包上一样。”摇椅空着,搭着一条毛毯。当年,也许高尔基在工作、写作之余,就坐在这把摇椅上,读一本他最爱的书。

高尔基和夫人的卧室,每人一张单人床,还有夫人专用的梳妆台。

高尔基家的儿童房。

很大的餐厅。此时的高尔基已是享誉文坛的一线作家,他的住所号称“高尔基科学院”,经常高朋满座,夏里亚宾与作家柯罗连科、安德烈耶夫等等常常来这里谈笑聚会。

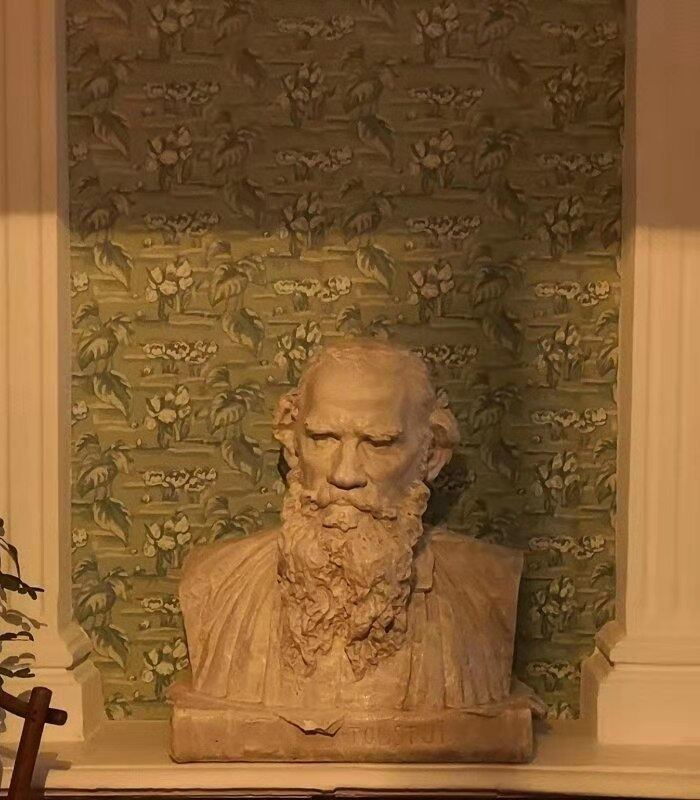

高尔基家的餐厅里摆放着托尔斯泰的半身像。

厨房里还摆放着当年的餐具,据说这里保存和展出的大多数是高尔基及其家人使用过的物品原件。

故居里还有一间比较小的餐厅。大叔们猜想这是高尔基家人日常吃饭的地方。

高尔基的父亲是木匠,高尔基家里有一个木匠工作台,上方挂着锯子等工具。他的儿子也喜欢干木匠活,这张木匠台上方有一张照片,就是高尔基六七岁的儿子正拿着锯子干木匠活。

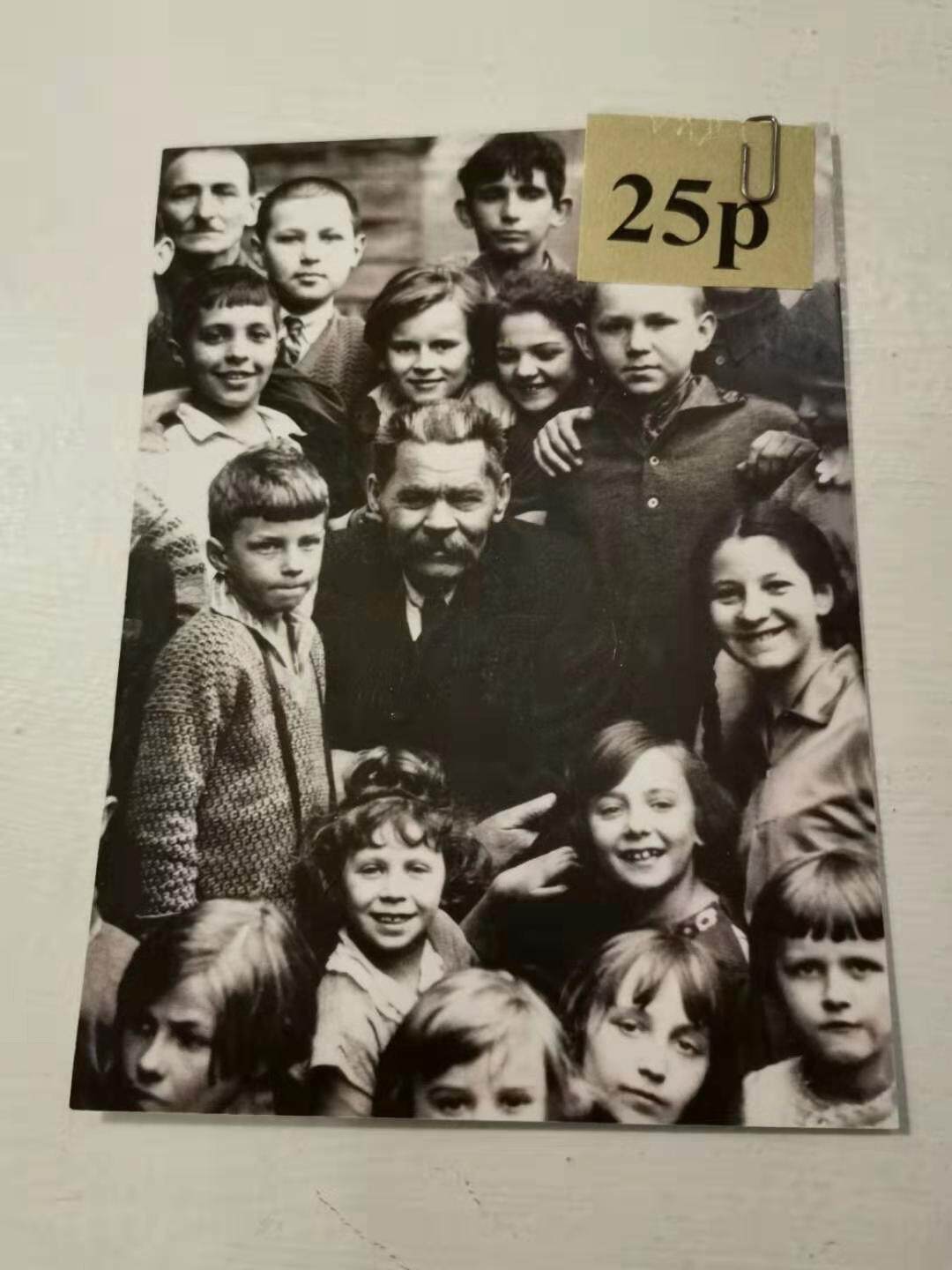

故居里的照片,高尔基和孩子们。

故居里的画。

高尔基的礼帽和手杖还挂在衣帽架上,好像他随时还会站在这里戴好帽子,拎起手杖出门去。

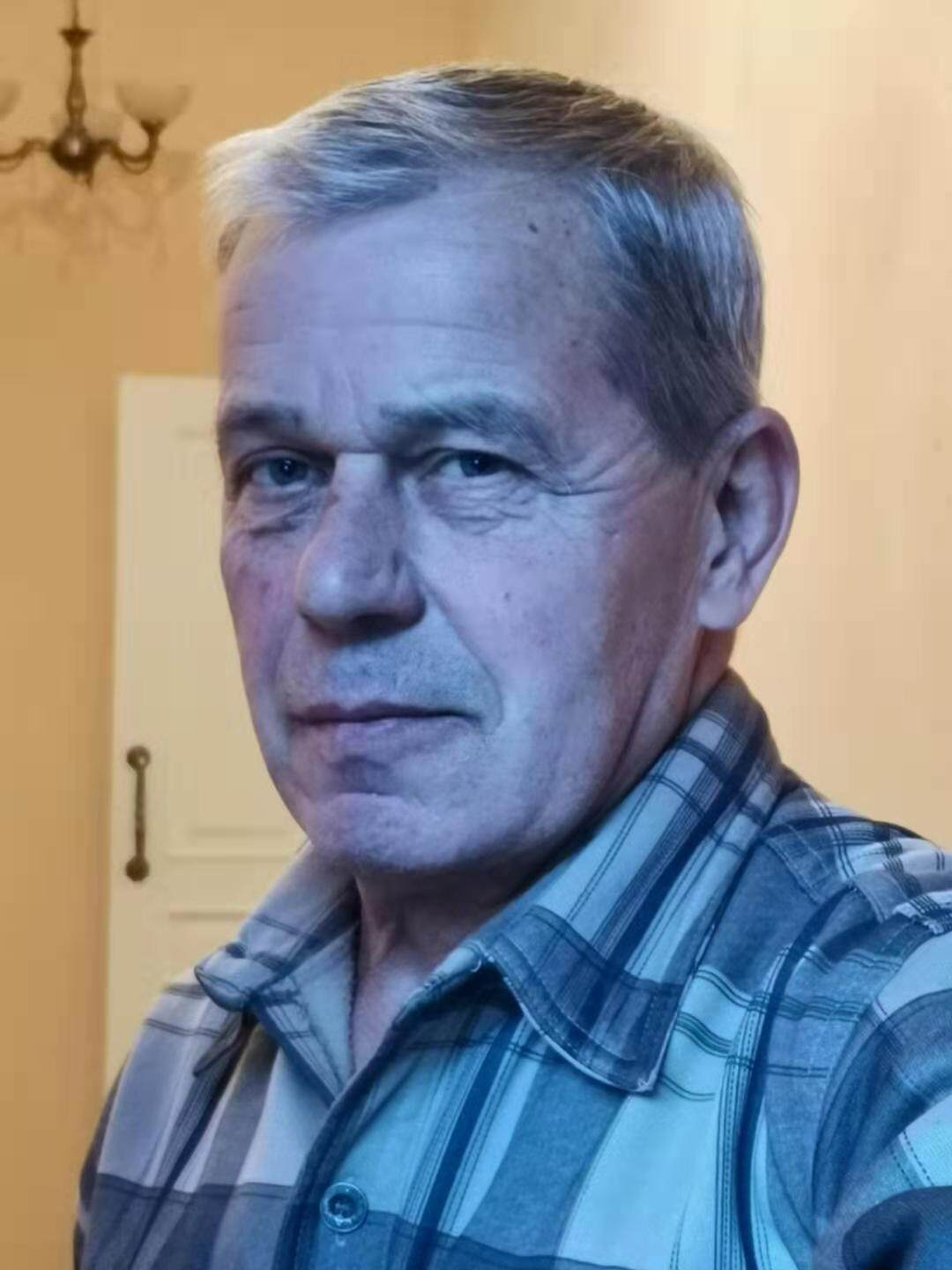

高尔基故居的看门人,有文艺范儿。

大叔们离开高尔基故居,前往邮政坡道21号的高尔基童年博物馆卡西林小屋。童年的阿廖沙在这里只住了一年左右,但是因为《童年》,这里给所有人留下难忘的记忆。卡西林小屋,是根据高尔基自传体小说《童年》和作家自己画的房子的布局,在旧屋的基础上复建而成,1938年1月1日正式成为高尔基童年博物馆。卡西林,是高尔基外祖父的名字。

院子里的童年高尔基塑像。高尔基原名阿列克谢(阿廖沙)·马克西莫维奇·彼什科夫,1868年3月出生在下诺夫哥罗德的外祖父家。那个迎着风的阿廖沙,经历了多少苦难。大概正因如此,24岁开始创作的时候,马克西莫维奇以“高尔基”为笔名,意为“苦涩”。

高尔基小时候就生活在这里,因为父亲早逝,高尔基从小寄居在外祖父亲。母亲改嫁,周围的男性亲戚对他粗暴蛮横,只有外祖母带给他爱与温暖。而且,外祖母也是他的第一个人生导师,也是他的文学启蒙者,她用故事、童话、歌谣,给小阿廖沙开启了一个不同于现实的美好世界。

下诺夫哥罗德,黄昏的灯火里,有轨电车慢慢驶来。

街景。

大叔们入住的民宿,简单,洁净,明亮,在零度左右的天气里显得非常温暖。

从民宿的窗子望向日常的下诺夫哥罗德。

带着大叔们逛下诺夫哥罗德的出租车司机,名字是扎尔,是高加索人。

晚上他带着两位大叔到一家高加索餐厅吃肉,餐厅附近的下诺夫哥罗德景象。

这样深藏巷子中的风味餐厅,大约只有扎尔这样的“的哥”才会轻松找到。

牛肉炖土豆西红柿,真的好吃。

高加索风味的鱼。

烤饼,很民间的味道。

深夜的教堂。

下诺夫哥罗德体育场在夜色中像一场蓝色梦幻。下诺夫哥罗德是俄罗斯世界杯的重要举办城市,去年从小组赛到淘汰赛,这座体育场里一共进行了6场举世瞩目的比赛。

晚安,大叔的粉丝们,明日喀山,持续上新,敬请关注。