摄影评论家饭泽耕太郎,解读四位日本摄影家的人生和作品1 | 新空云

私摄影论

本书简介

几乎人人都知道私摄影,但很少有人知道私摄影究竟是什么。私摄影,可以说是极为流行的一个摄影概念,也可以说是极易受误解的摄影概念。在这本经典日本摄影论《私摄影论》中,摄影评论权威饭泽耕太郎从日本摄影谱系出发,以中平卓马、深濑昌久、荒木经惟、牛肠茂雄四位代表性摄影家为例,以简洁清晰的文字、敏锐的洞察力讲述他们各自传奇的人生历程,解说一百多幅相应时期的精彩作品,观察、深入其作品中的“私性”表现,解读令人痴狂入魔的私摄影。

作者简介:

饭泽耕太郎(KOTARO IIZAWA): 1954 年出生。日本摄影评论家。日本大学艺术部摄影学科毕业,筑波大学大学院艺术学院研究科博士。

日本 20 世纪前半叶摄影史研究第一人。从 20 世纪 80 年代开始,介绍并评论以荒木经惟为代表的知名摄影师作品。 1990 年创办摄影杂志 Déjà-vu 并担任主编至 1994 年。

著述颇丰,并获得三得利学艺奖、日本摄影协会学艺奖等。现在在东京综合摄影专门学校、大阪艺术大学等学校执教,并运营着东京惠比寿的一家摄影食堂——“摄影集食堂MEGUTAMA”。主要著作有《欢迎来到摄影美术馆》《私摄影论》《“女子摄影”时代》《写真的思考》等。

译者简介:

林叶:自由译者、自由撰稿人。主要从事视觉文化的研究与翻译工作。译作有《艺术的起源》《现象》《日本摄影50年》等。

书籍摘录:

前言

决定要就“私摄影”写点文字,这种想法是最近才有的。

当然,到目前为止,我一直都在使用“私摄影”这个词语就摄影家的各种行为进行论述。关于 20 世纪 70 年代以后“日本的私人纪实或者说‘私摄影’的谱系”,我曾经也说过,“即便与其他国家相比,也是史无前例的、有着丰硕成果的”。我始终对这个“谱系”保持着敏锐的嗅觉。

不过,到了最近,我开始有了疑虑,不论是我自己还是其他的摄影写作者,都在非常轻易地、暧昧地解释并使用这个词语。“私摄影”这个词语不胫而走并开枝散叶,最终包含了复杂且广泛的意义内容。这虽然是件无可奈何的事情,但是现在甚至连完全相对立的摄影作品也都被贴上同样的标签。 那么,倘若不从我的立场出发,对这样的混乱局面准确地进行整理的话,那肯定是站不住脚的。

我并没有想要提出一个唯一正确的解释。相反,毋宁说我希望积极地重新把握附着在“私摄影”这个词语上的多义性及其意义的广度。因为每一位摄影家都有各自关于“私摄影”的实践。

尽管如此,对于所谓“私摄影”为何物、它是如何得到表现的、具备什么样的可能性等这些基本问题,我认为是有必要正面做出答复的。不是将“私摄影”强行纳入某种特定的、被限定了的解释范畴内,而是要打开一个更为通畅的概念。为此,应该也可以说正因为是现在这个时期,“私摄影论”才是必要的。

我并不具备那种理论式地探究事物、提出新思维框架的批评家的才能。在我看来,我自己的领域是定点观测式地贴近摄影家实践的现场,并将他们的活动状况转换成语言传达出来的评论工作。故而,在这本《私摄影论》之中细心周到地解读那些摄影家的表现行为,也是最为重要的工作。为了对“私摄影”进行定义,辨明其可能性,首先必须要做的是对几位摄影家的创作行为进行探讨、研究。

我想要在这里列举的摄影家是以下四位——中平卓马、深濑昌久、荒木经惟、牛肠茂雄。他们中的每一位,都是我只要一有机会就会对他们的作品进行论述的摄影家。他们的摄影创作,在日本摄影表现的历史中占据了非常稳固的位置,有的时候甚至达到了让历史方向发生巨大转变的效果。重新来探究为什么选这四个人也是有点为难,不过,也就只能相信自己作为摄影评论家的直觉了。因为这四位摄影家,他们各自的摄影创作,都映照出了“私摄影”的可能性。

一直以来,“私摄影”是维持在什么样的广度上展开实践的?这个问题的答案,通过对他们的摄影作品加以论述,应该会具体地、生动地浮现出来吧。从这里大概就能明白,“私摄影”并不单单是所谓的风格或者方法论,毋宁说是他们不得不选择的某种与生活方式不可分割地联系在一起的摄影态度,亦即某种摄影倾向吧。

事实上,我不是在有明确预期的情况下才开始写这本书的。即便我隐约地意识到某种模糊不清的、结论般的轮廓,以及抵达那里的路径,我也不打算紧紧地框死在观点的框架里,而是希望在保持“私摄影”的生命力的情况下,生动活泼地描述它那强大的感染力。街头抓拍时那种完全不可预测的欢欣雀跃之感,我希望能在这样的状态下,来撰写这本书。

现在,我们正要迎来自摄影发明以来的第二个世纪末。事实上,我对未来并没有那么关心,然而,什么东西正在消亡(同时又有什么东西正在诞生)的预感,我相信很多与这个媒介相关的人也都感受到了。在这个意义上,这本《私摄影论》也不得不背负上现在正在书写的 1999 年至 2000 年这个时代的影子。过去的事情也好,未来的预感也罢,所有的一切全都包含在内,以现在进行时的形式进行论述。与此同时,逐步确认摄影这种媒介最基本的存在方式,也是我的一个微小(却干劲十足)的希望。

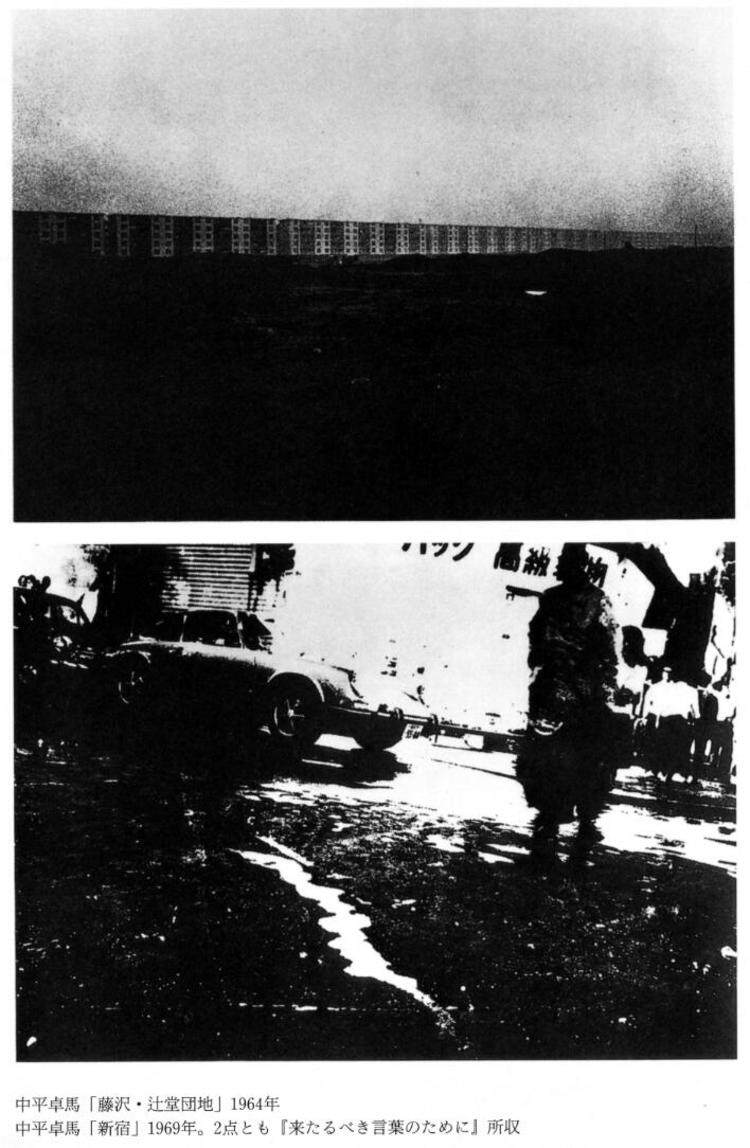

中平卓马《藤泽·辻堂团地》,1964 年

中平卓马《新宿》,1969 年,两张照片皆收录于《为了即将到来的语言》

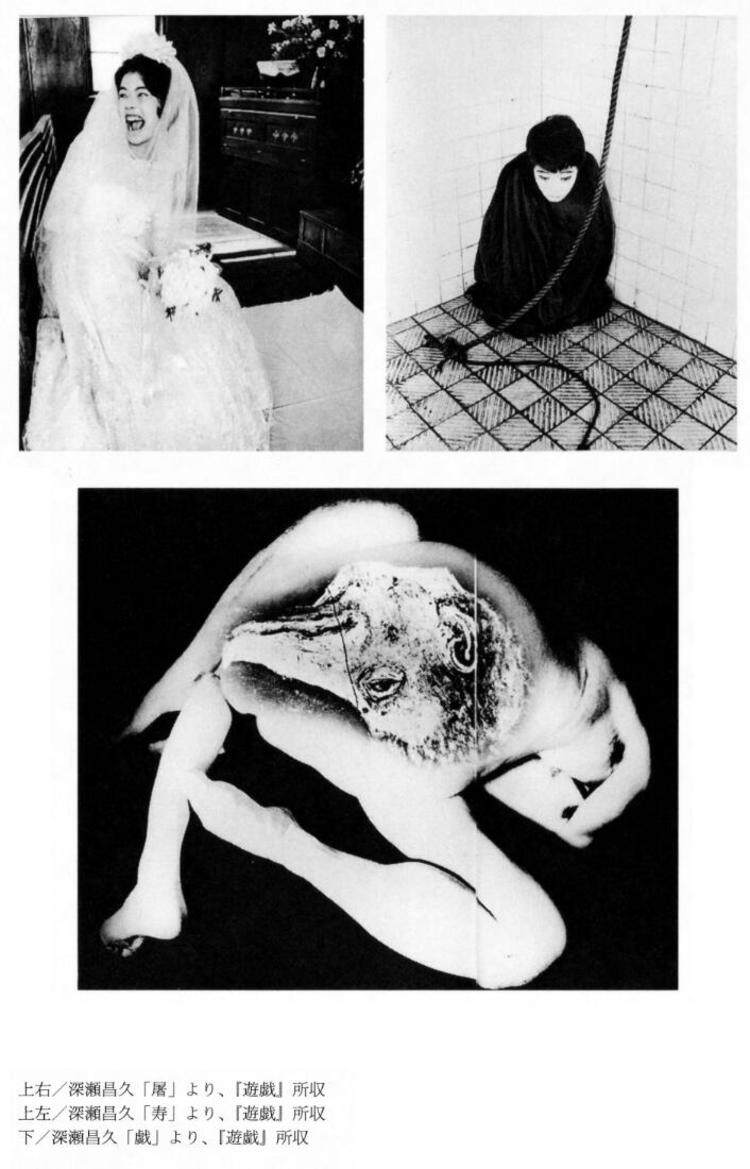

上左 深濑昌久《寿》选图,收录于《游戏》

上右 深濑昌久《屠》选图,收录于《游戏》

下 深濑昌久《武》选图,收录于《游戏》

第一章 历史与发展(节选)

日本的“私摄影”

例如,彼时担任《相机每日》总编辑一职的山岸章二,不仅发掘了多个摄影新人,还以一种国际化的视角广泛地开展活动。在 1975 年 3 月刊的专栏《本期作品》中,他做出如下论述:

现代的摄影表现所呈现的引人注目的趋势,或者说人们关注的中心,无论是在美国还是日本,都开始从公众舆论的问题转移到极为个人的表达。关于将个人私密世界作品化的做法,在不久前芥川奖1获奖作品公布时,也引发了各种议论。比如,比起关注国家政治、社会之类现代意识中的怪物,这种做法起码回归到了日本文学中“私小说”的传统,即在“私”这个对象中寻找信赖和真实。这作为一种态度而言无可厚非,但这种将自我主义的丑陋显露或表达出来的做法,简直是为了逃避艰难的自我克制而做的自我辩护,又或者可以说,裸露癖般叙述身边琐事的这种做法其实毫无益处吧……诸如此类的论述,置换到摄影表现中也同样受用。

山岸从 20 世纪 60 年代后期开始积极地向大众介绍森山大道、牛肠茂雄、深濑昌久、荒木经惟等侧重于“将个人世界作品化”的摄影家。《相机每日》 1972 年 10 月刊以“妻子”为主题制作特辑,除了荒木经惟的《阳子》外,还刊登了美国摄影家埃米特•戈温的《爱迪斯》(Edith)和丹•耐尔肯(Dan elken)的《耳朵》(Ear)。

此外,与这一时期的年轻摄影家有着密切往来的大辻清司,也对“私性”表现的可能性进行了不断的探究,并于 1978 年 4 月发表了题为《回归“私性”—— 20 世纪 70 年代“当代摄影”的位置》的文章。

被评价为“自闭的、私密的”摄影表现趋势,其实是从“同时代的摄影”出现的时候开始的。将外部社会作为单纯的风景般的存在,而并不积极地与其产生联系。无论是纪录摄影还是新闻报道摄影,与拍摄对象的交流都是冷静的。即使与拍摄对象产生共鸣,在摄影中这种感觉也会退散,保持客观的视角。这是否与之前提到的极端自闭的例子属于同一种类型并相互关联呢?这一点我还不知道。正如我们看到的《挑衅》杂志所刊登的作品,究竟该如何理解那些作品,同样令人困惑。也许上述倾向可以被归类为朝向“私性”的回归吧。

文中提到的“同时代的摄影”源自 1966 年在美国纽约罗切斯特(Rochester)的乔治伊士曼摄影之家国际摄影美术馆举办的一次展览。展览名为“当代摄影,向着社会的景观”,在当时的日本年轻摄影家中产生了广泛影响。他们的创作开始倾向于与日常景象保持一定的距离,进行某种警醒式的抓拍,“同时代的摄影”指的就是表现出这种倾向的作品。另外,《挑衅》(PROVOKE)也于 1968 年 11 月由中平卓马、多木浩二、高梨丰、冈田隆彦等人以同人杂志的形式创刊(森山大道于第二期开始加入其中),杂志主要对激进的影像作品进行介绍及评论。

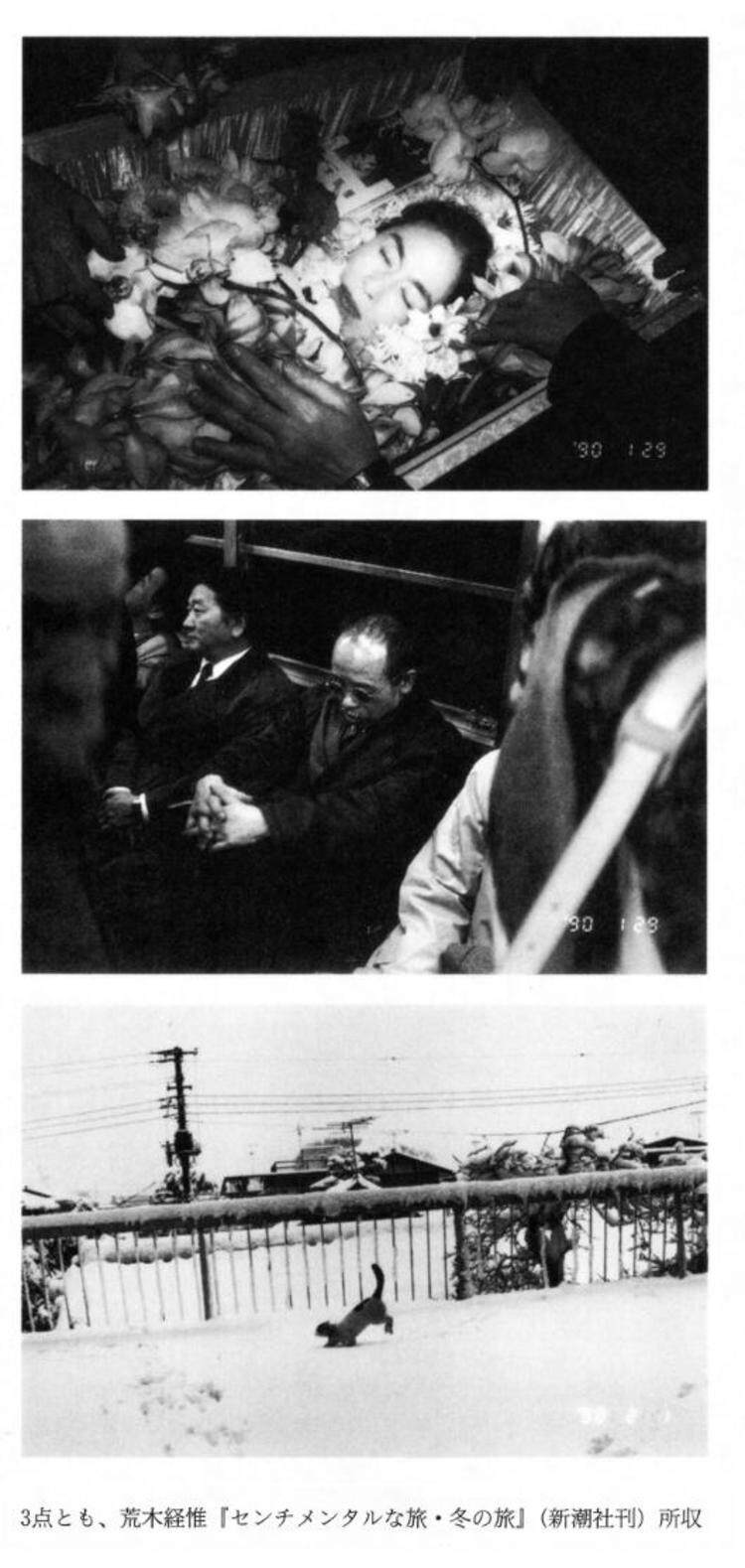

三张照片皆收录于荒木经惟《感伤之旅·冬之旅》

这样看来,大辻清司与山岸章二一样,在 20 世纪 60 年代后期到 20 世纪 70 年代之间,也就是“同时代的摄影”与《挑衅》出现以后,都认识到有着“私性”倾向的摄影已经开始慢慢出现。对于那些“裸露癖般”的或者是为了表达反抗而容易陷入极端“自闭”的摄影作品,他们尽管保持着几分疑惑及怀疑的态度,但还是帮助守护这种趋势的发展。正如我将在下一章节详细论述的那样,中平卓马、深濑昌久、荒木经惟以及牛肠茂雄这些人的摄影创作,尽管催生出各种各样的问题,却也成了此后日本摄影表现中最重要的“航道”。

然而,我们可以从山岸章二和大辻清司的文章中认识到,尽管 20 世纪 70 年代已经有了“私密世界”“私性”等用语,但是“私摄影”这个说法尚未清晰明了地出现。直到 20 世纪 80 年代,尤其是到后期,这个说法才越来越多地被使用。柳本尚规发表的文章《同时代摄影批评——向着充满恶意的视角》(《相机每日》1971年11月刊)是一个例外。引人注目的是,他在文中评价荒木经惟的《感伤之旅》(自费出版,1971年)为“私摄影”。虽然不排除其他使用先例存在的可能性,但这大概可以被认为是这个词语最早出现的例子之一吧。

《感伤之旅》是荒木经惟记录新婚旅行的摄影集。然而在这本摄影集中,新婚旅行这个事实已经完全不重要了,反而像是要让世间所有人与“老婆”结伴而行、将随处可见的景象溢满整本影集。

无聊憋屈的车厢、在公园散步打发时间、让人提不起劲的观光景点等,这样的情景不胜枚举。

《感伤之旅》确实并非“私小说”,而是“私摄影”。为此,我不知怎么地就对《感伤之旅》产生了更强烈的兴趣,且更甚于《故乡》。(中略)几个小时一次或者几十分钟一次,我仿若听到了荒木经惟的相机那些仿佛已经被遗忘、相隔久远的快门声,体会着那种愉悦。

除了将“私摄影”与“私小说”加以对照,柳本尚规还指出《感伤之旅》中荒木经惟表现手法的实质,这都可以说是敏锐的洞见。而比起追究“私摄影”一词是否被广泛运用,更为重要的是,那个时期以“私”为决定性因素进行创作的摄影已经普遍存在,狭义的“私摄影”以明确的形式出现的征兆,已经在各种场合持续出现了。

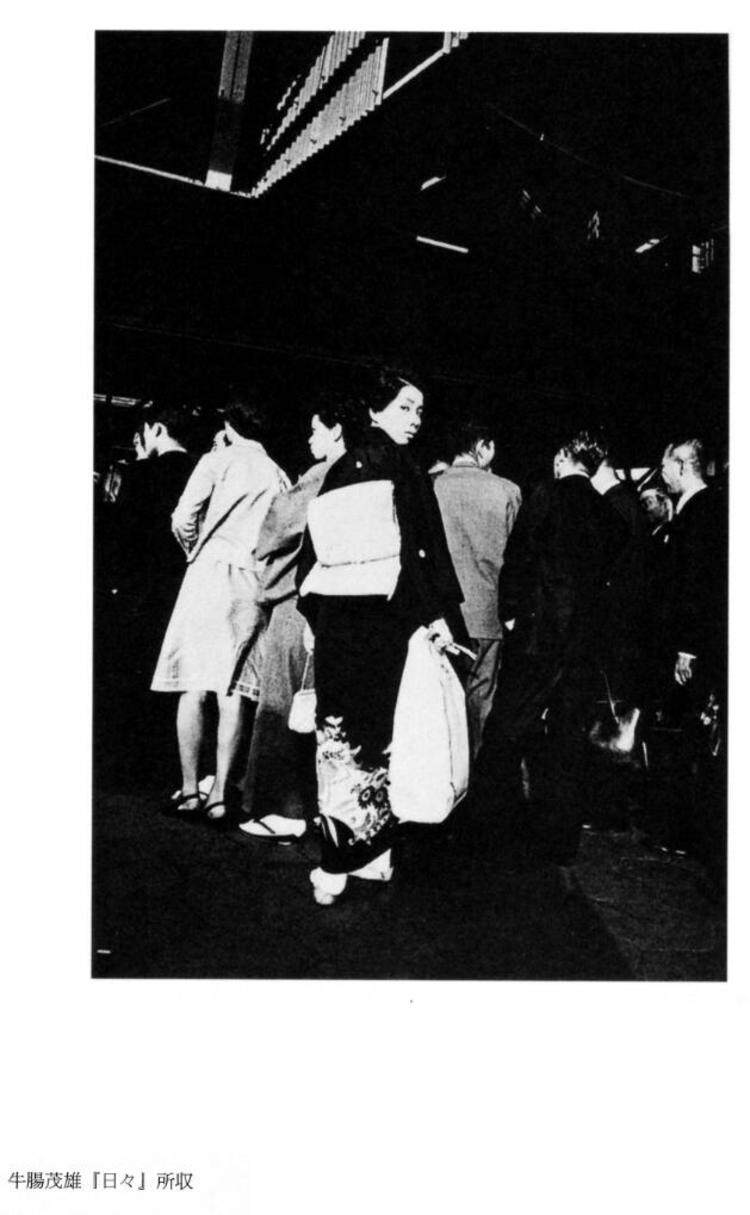

题图收录于牛肠茂雄《幼年的“时间”》。题图及文内图均来自《私摄影论》。

喜欢这篇文章?去 App 商店搜 好奇心日报 ,每天看点不一样的。