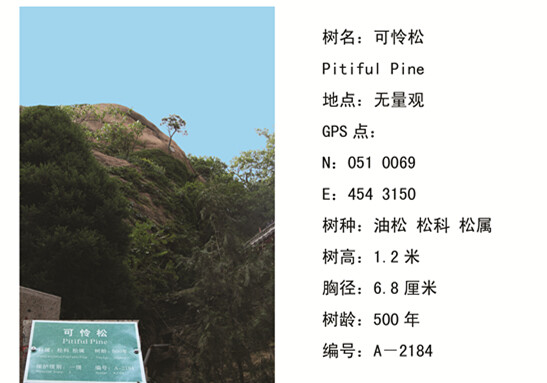

岩松号可怜 寿长五百年 | 鞍山新闻网

凡是来千山找树的人,无量观山门前悬崖峭壁上的可怜松一定是打卡地之一。

这株矮小苍老的松树,树高只有1.3米,胸径只有6厘米,却是500岁的老树。它不同于其它地方的油松。在陡峭的石壁上,突然弯弯曲曲地进入视野,每个过路的游客都会感叹它的顽强。有人称它为可怜松,也有人称它为顽强松,无论风霜雨雪,它将根深深地扎在石壁上,依然绽放着不息的生命。

据说千山油松落脚地可以归结为两处,一处在相对平坦的山坡,那里的油松长得笔直高大,遮天蔽日;另一处就在陡峭嶙峋的怪石上,赖以生存的土壤贫瘠且稀有。千百年来的进化和适应,千山的油松造就了一个又一个奇特的石生树景观。而可怜松就是千山油松适应环境的代表。

丰子恺曾感叹于黄山松树生于石缝之中的奇伟,他说:“石缝里有没有养料呢?我觉得很奇怪……《本草纲目》里有一种药叫做‘石髓’……黄山的松树也许是吃石髓而长大起来的吧?”林业专家孙忠诚告诉记者,生长在石缝里的油松,根部能够分泌一种酸性的物质,腐蚀石头的表面,使其化为养分。为了从石头里寻觅生机,也为了牢牢抓住绝壁,以抵抗不期而至的狂风的撕扯与摧折,它的根系需要与石头抗争,最终不可思议地穿入坚如钢铁的石体。

可怜松在质地坚硬致密、强度高、抗风化、耐腐蚀、耐磨损、吸水性低的岩石中活下来,这本身就是自然界的奇迹。它把根与岩石完全融成一体,几百年来它用顽强的生命不断地把根深扎在岩中,从中吸取了山石的营养,培育出坚强的生命力。这不禁让人想起郑板桥的诗:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”

《辽阳县志》记载:“观东有巨石如砥,无土无罅,上生一松,根入石中,遇风则摇摇欲倒,有弱不可经风之意,殊令人怜。”清代诗人蓬莱子曾对可怜松的精神赞扬道:“莫把岩松号可怜,空山涵养已多年。频看乔木摧金斧,是彼直成地上仙。”

五百年里,可怜松伫立在崖间峭壁之上,历经地震、山洪,却幸免于难;它长在石缝中,没有土壤,缺少养料,靠雪水、雨水的滋养,始终傲然挺立,不懈生存。可以说它是面对苦难的强者,是面对困境的勇者,是自然的灵秀,人间的神话。见过它的人会回想起很多很多,可是绝对不会想起退缩、躲避。这力量是来自物种本身,也是一代代千山油松坎坷命运中磨砺出来的精神。

无量观山下的密松坡油松干直枝肥,针叶鲜碧,慵懒而富态;而山顶上的可怜松枝干瘦硬,树叶黑绿,矫健强悍。它遒劲和富于弹性的树干,是长期与风雨搏斗的结果;它远远地伸出的枝叶是为了更多地吸取阳光……这种艰辛的生存记忆,已经化为一种个性的基因,让千山的油松有着非凡的性格。

正是因为可怜松的名气太大,千山生态森林资源管理处的王忠钰从上世纪90年代就开始重点看护可怜松。因为可怜松的立地条件太差,王忠钰和同事每月至少对其进行一次全面“体检”,详细记录它的生长情况,每年都要用高压泵对可怜松进行两次喷洒,同时还要为它注射疫苗防治松材线虫。虽历经五百年的风雨,可怜松至今长势良好,未出现任何病变状。

可怜松使山峰有了灵气。它立影重岩断壁之上,耸立高山峻岭顶峰,只有盘结在石崖上的树根,在无声述说着它那倔强的生命力。

岁月的流逝,掩没了斑驳的沧桑,改变了历史的风景。只有这株古松,依旧傲然屹立在远古由来的方位上,岿然不动,成为千山景区一道靓丽的风景。