“铁杆庄稼”400年 | 鞍山新闻网

古树名木意义之大不言而喻。提供氧气、改善环境、保持水土……如果再接地气一些,最直接最诱人的,莫过于食用价值。

秋风飒飒,老君殿又到丰收季节,殿前殿后的板栗唏唏唰唰随风脱落,自然成熟,自然下树,这些大自然馈赠的美味,延续了400余年。

林业专家孙忠诚告诉记者,这株老君栗未经嫁接,属原生板栗,含糖量高、营养丰富、口感香甜糯软。躲过了战乱,避过了天灾,四百余年里风霜雪雨、蝗虫肆虐等等它都经历过了,但每年大家仍可以吃到它的果实。与其他地方相比,这株板栗树由于树龄长,结果的时间会比其他的板栗树晚一些时间,一般都能避开霜冻和伏旱,这也许是它长寿的原因。它的产量分大小年,每年都有200斤——300斤的收获。

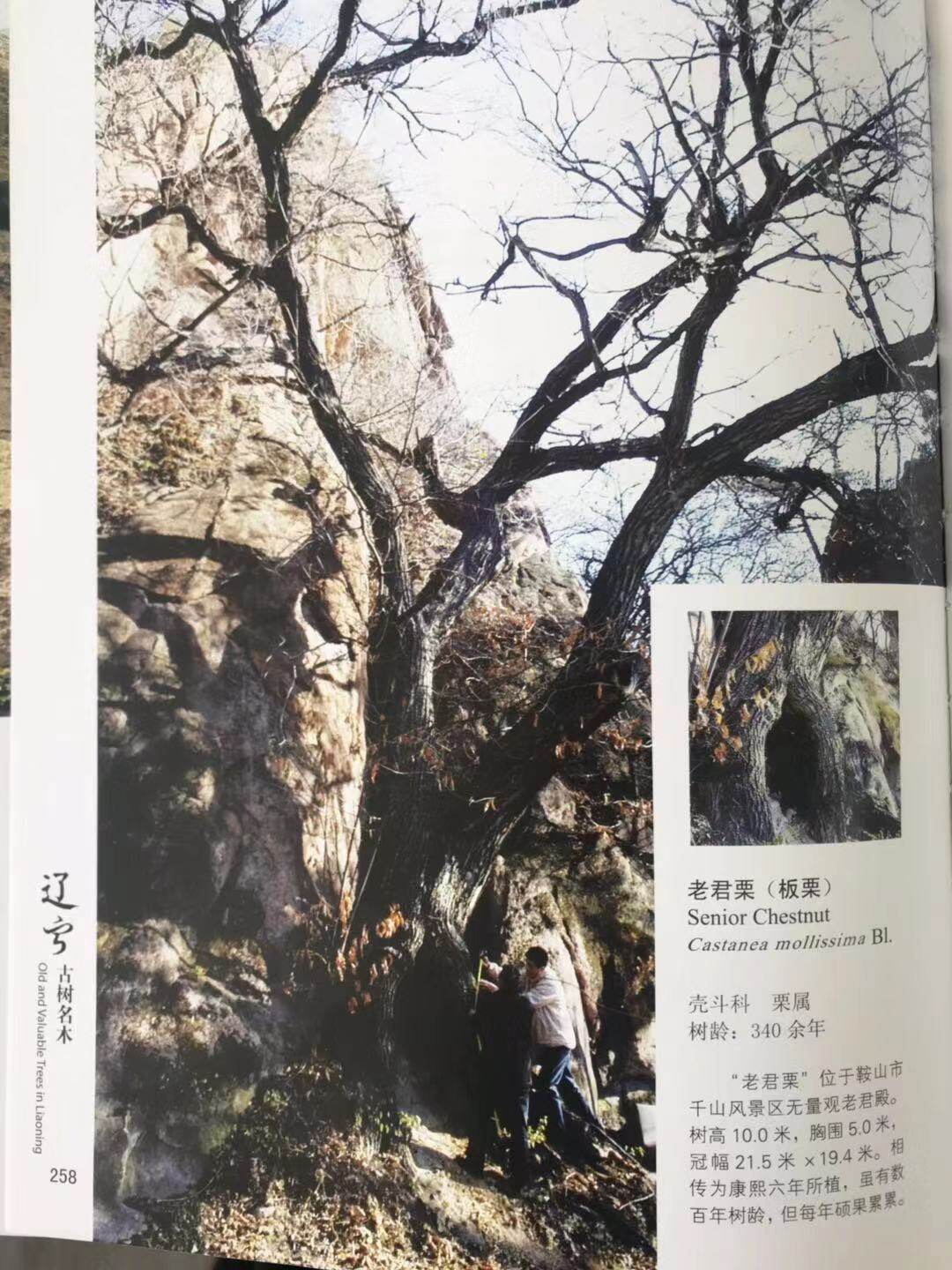

翻过山越过岭,跟随千山林业专家王忠钰来到香火鼎盛的老君殿后,推开虚掩的木门,见到了一株丰茂挺拔的板栗古树,它就是老君栗,既是国家二级古树,也是名木,树高16米,冠幅21.5米x19.4米,胸径107.5厘米,胸围达5米,2011年被收录进中国林业出版社出版的《辽宁古树名木》。

据林业专家监测,这株树龄400多岁的板栗长势良好,每年都硕果累累。

来老君殿的游客都会走近去看老君栗挂牌的信息,“这就挺神奇啦,几百年的老栗树生命力如此顽强,每年都挂果,跟市场上的其他板栗比起来,味道好像更甜,更可靠。”每年秋天,都有游客专程来树下捡刺球,记者随手捡起板栗刺球,壳很扎手,而有熟练的游客戴手套一掰,泛着油光的鲜板栗就圆乎乎地滚落出来,咬开随意一颗,都有淡淡的甜味和鲜栗子的香味。

这株老君栗的来历可追溯到清代。据《千华山志》记载,清康熙年间,无量观祖师爷刘太琳奉师傅郭守真之命,只身来到千山,开创新教场。刘太琳对千山的环境赞不绝口,确是清修好归处。最初潜居于原属祖越寺的罗汉洞,有时到山下为百姓治病,晚间在洞内澄心静坐,参玄悟道,后来开始化缘筹集建观的经费。

在最困难的创业时期,缺衣少食,刘太琳想起了在河北家乡有“铁杆庄稼”之称的板栗,那遍布沟沟岔岔,满山遍野的板栗养活了众多百姓。刘太琳便在清修地附近种下充满希望的板栗种子,之后陆续用了十余年的时间,历经艰辛,终于在康熙十七年(1678年)创建了无量观。

《辽阳县志》记载,无量观也叫“无粮观”,在无量观竣工之时,刘太琳对当时帮忙筹建的民众说:“此观可叫无粮(梁)观,一是因为,我曾经在这里断粮四十余日,无粮者,无梁也。二是因为,我曾经住在洞内,也是无梁。”据民间传说,在断粮的那段时间,刘太琳以山中的板栗坚果为食,才得以完成创业大计。

板栗是古老树种。《史记·货殖列传》中载:“水居千石鱼陂,山居千章之材。安邑千树枣,燕秦千树栗……”《史记·苏秦传》中也有“秦说燕文侯曰:南有碣石雁门之饶,北有枣栗之利,民虽不细作,而足于枣栗矣,此所谓天府也”之说。陆玑《毛诗草木鸟兽鱼虫疏》说:“栗,五方皆有,惟渔阳范阳生者甜美味长……”由此可见,传唱《诗经》的先民就曾栽培板栗。曾为北方树种的板栗,随着人类活动空间的拓展,随之南迁,逐渐培育出适合南方的板栗品种。

这株老君栗是典型的北方栗,虽然历经几百年风雨,但游客和道士从不损其一枝一叶。虽然树干从中间一分为二,甚至出现了空膛,但靠近这历史留下的裂缝,可以真正体会到古树坚韧的力量。

早些年,曾有林业专家专门对这株板栗古树长势良好的原因进行过研究,有人认为是板栗树种的原因,也有人认为是千山的独特地理环境和气候造成的。但无论如何,这株老君栗是先人留给我们的宝贵资源,是千百万年的自然进化和优胜劣汰的结果,也是经历史验证后的优良乡土树种,不仅适应性强,而且易种、易活、易管、抗旱,为城市绿化树种提供了依据。

除了老君栗,在无量观前后,还有很多株板栗树,经历百年岁月,这些“老人家”还在开花结果,为我们呈现最自然的果实,古老的不只是历史年轮,更是美味沉淀。

年代更迭、时代变迁,它们每年完成一次结果挂实的使命,已经融入了千山自然景观之中,与天地同在。