横空出世扫帚松 | 鞍山新闻网

如果你在世界上任何一个地方看见这样的松树,它一定来自鞍山。

千山扫帚松是全世界扫帚松的祖先。

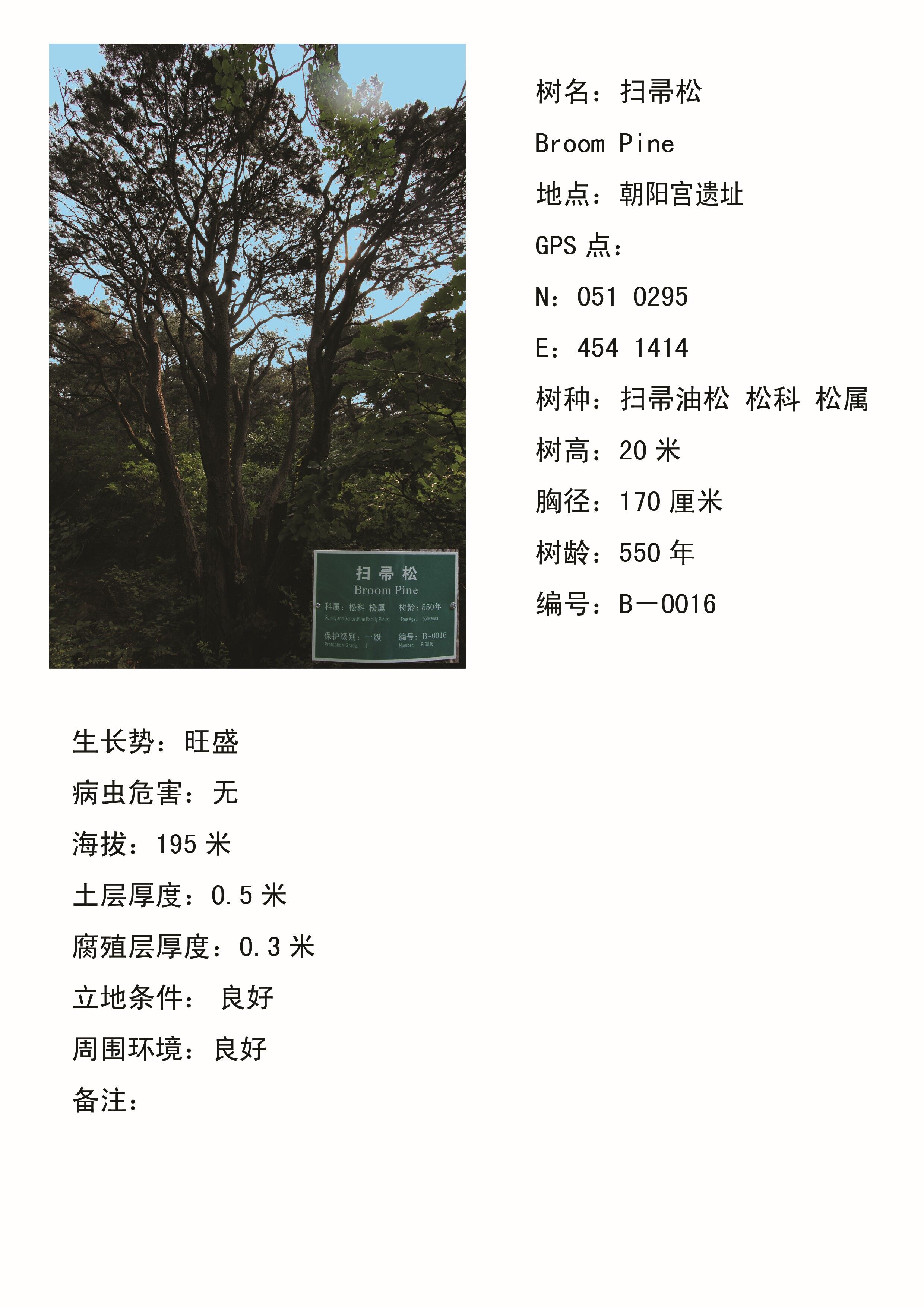

千山太安宫遗址的这株扫帚松高20米,自顶端往下呈倒圆锥形,形成一个伞形树冠,树干在距离地面1米多高的地方开始分成十多个粗大的枝杈,小枝繁多,但都规则地向上生长,且排列整齐,像一个个昂首挺胸的大山卫士,远远望去,像一把倒立的扫帚。

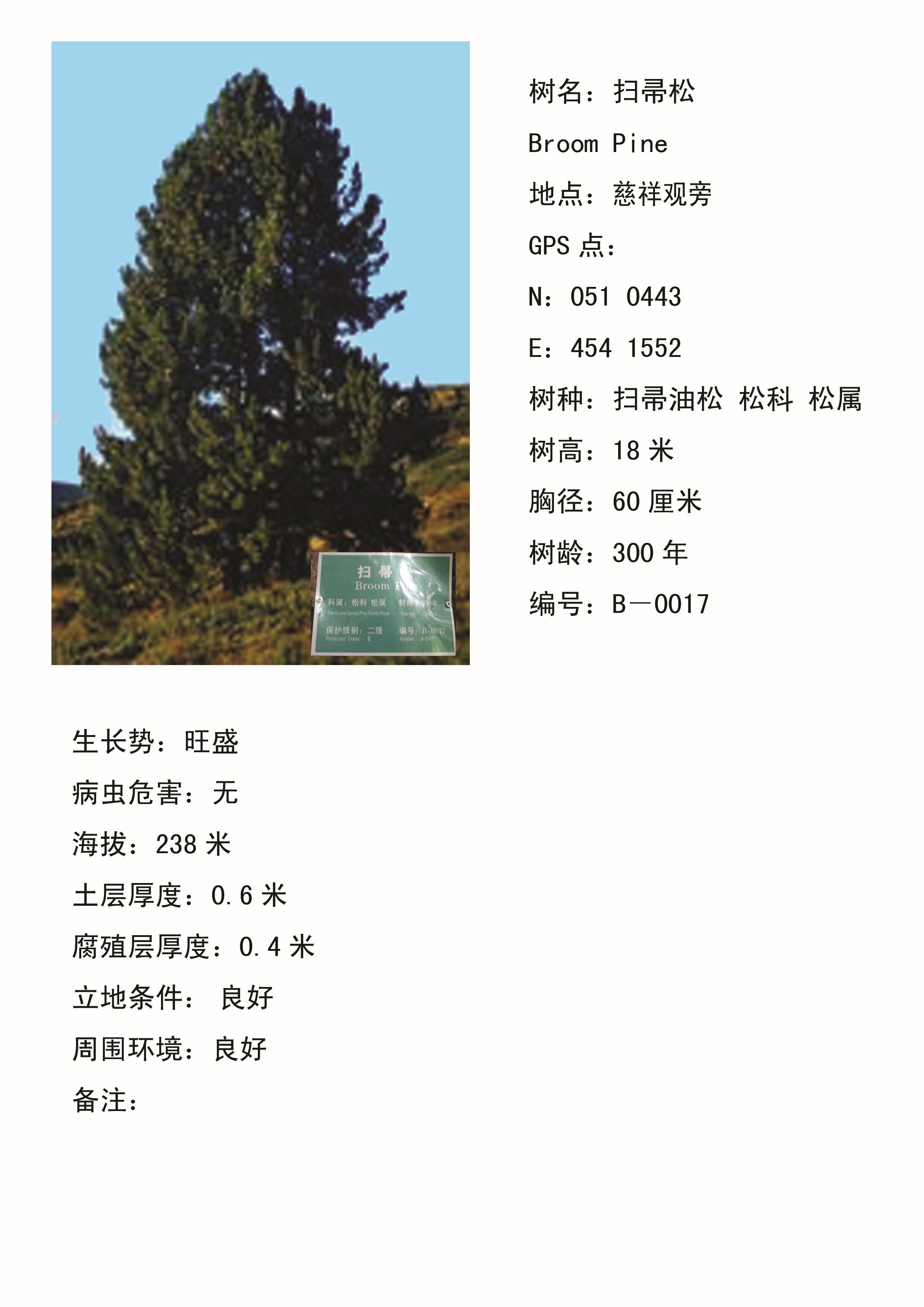

这就是扫帚松,鞍山地区独有的树种,目前仅存的两株扫帚古松都在千山景区内。而且特性十分明显,长势良好,都是原种。

千山景区内随处可见成片的油松林,在这样稳定的气候和环境里,树木并不易发生变异,尤其是油松性状稳定,变种的概率极低,但就是在这样的环境里,这样稳定的树种,几百年前却在松林中偷偷发生了改变,变异出世界上独一无二的新树种——扫帚松。

清咸丰年间诗人留下的《扫帚松》一诗,写道:“如针似栉满山中,只此团松迥不同。簇干栉枝形若帚,化生异种托神功。”这也许是扫帚松的名称第一次见诸文字,即使是这一特殊物种在没有名称时,老百姓也都约定俗成地称呼它“扫帚松”。

直到上世纪五十年代,来自中科院林业土壤研究所的林学家王战和刘慎谔,来千山普查树种时,才为这种特立独行的油松定名——扫帚松。1955年出版的《东北木本植物图志》一书中,正式录入扫帚松为油松变异之后形成的新树种,并以拉丁文命名为Pinus tabulaeformis Carr.var.umbraculifera Liou et Wang。

扫帚是如何选择在千山落户的呢?根据当地的传说,扫帚松的产生是慈祥道人无心插柳的结果。因为误砍了千山的古树,慈祥道人在附近补种许多松树,其中有一些种子来自云游道友的馈赠,长成树木之后发现跟山中其他松树大有区别。

事实上,这一段历史并不完全是杜撰,记者翻阅《千华山志》,其中《慈祥观重修碑志序》记载:慈祥道人在公元1861年因带领徒众修缮慈祥观误砍了五龙宫的树木被告官,而慈祥道人选择“置避不辨”,也就是“拒不出庭”,“复又控告……而先生归化矣”。

不管故事是否真实,扫帚松就这样横空出世,并在千山扎根下来。

原鞍山市林业研究所的高级工程师孙忠诚用更科学的角度解释了扫帚松这一树种的产生。由于油松是雌雄同株、自花授粉,所以它难以发生变异。根据这些年对扫帚松立地条件和伴生植物的研究,林业专家推断扫帚松的产生或许来自一场意外的雷击,让松林中的些许树塔发生了变异。

落地的树塔经过自然淘汰选择之后,经年累月长成了无主干,形似倒立扫帚的扫帚松。这也正是扫帚松最为奇特的地方,扫帚松没有主干,而其他任何一个品种的松树都有主干。变异后产生的扫帚松也是自花授粉,同样很难再发生其他变异。

由于形状特殊,上世纪五十年代定名之后,林业局下属的苗圃基地曾将扫帚松作为观赏树种,广为繁殖。如今在鞍山市职业病防治院门口的扫帚松,其母树就是千山最年长的扫帚松。

尽管山中其他古松树株株高大威猛,但在古树群中,扫帚松还是显得十分扎眼。最早发现的一株扫帚松至少已有六七百岁,位置在慈祥观,只是前些年被大雪压倒几根枝桠后死了。之后景区普查古树名木时,又在附近发现了两株,每次巡山时路过这里,千山林业所的王忠钰都觉得像在山上遇见熟人,心里会踏实很多。站在古松下仰望挺拔苍劲的扫帚松,不由得感叹大自然的神奇。

孙忠诚告诉记者,扫帚松的形成,需要特殊的气候、地理、人文等环境,还要逃过松鼠等动物的残害,承受大自然的风霜雪雨,历经磨难。另外,扫帚松喜欢光照和肥沃湿润的土壤,要长成参天大树,还需要形成适当的森林环境。只有在相对稳定的良好气候条件下,长得更加粗壮的可能性才越大。

千山地区地形多变,丘岗与山冲交杂,且土壤层较厚,适宜树木根系生长。温带湿润气候,为植物送来充沛的雨水与热量,复杂错落的地形与气候相配合,不同习性的植物都能在山中觅得生存之地。据《千山植物》记载:在千山植物区内已知植物有123科,449属,958种。

在这里,树木的骄傲不亚于育人的光荣。

作为珍贵树种的扫帚松,具有特殊经济价值、科学价值,而且是本地区特有的单科属种,分布区域比较狭窄,生态环境比较独特,曾经是林业种质资源普查的重点保护对象。除了中科院的林业土壤研究所曾经进行调查,还引来过西北农业大学的专家前来千山,调查扫帚松的分布地点、数量、生态环境、生长状况、自然更新能力、破坏状况及伴生植物等。蕴藏了丰富的基因资源的扫帚松也带给我们无数的科学考问。“绿水青山就是金山银山”。多年来,千山也在进行大规模的绿化植树,更新着山岭,保护着满眼的绿水青山,而生长在千山的扫帚松,更像是大自然的神来之笔,为这青山绿水画卷抹上一笔重绿,在千山的保护下,如今更加恣意地在山间舒展生长。