道旁榆荚巧似钱 | 鞍山新闻网

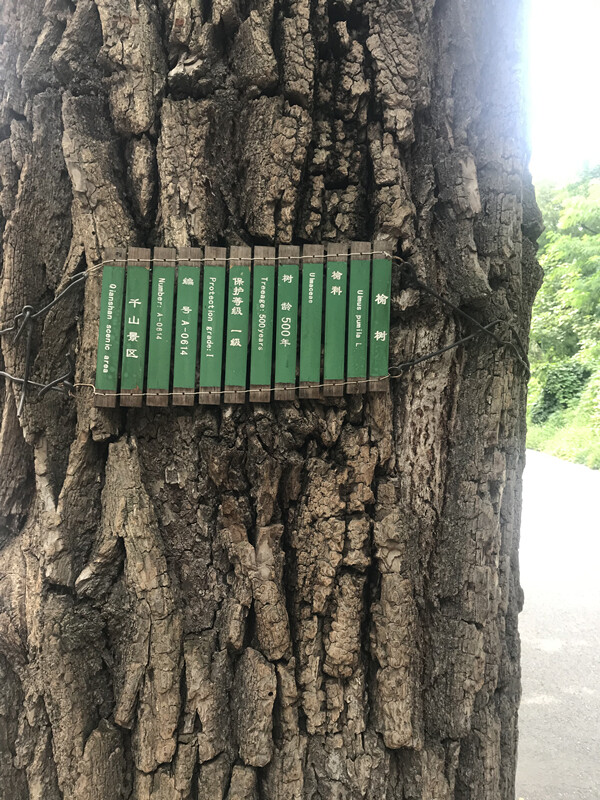

千山无量观广场有一株满身皱纹,树身裂着深深浅浅沟纹的古树,树冠延伸开去,二三十米挡不住,枝枝相通,层层叠叠。深绿色,扁圆型,锯齿状边缘的叶子清翠欲滴,春也沉静,夏也沉静,秋也沉静,冬也沉静。与藏在深山的其他古树不同,这株古树因为地势便利,总会惹得路过游人看上几眼,也常伴有惊呼:“这株老榆树已经500岁啦。”

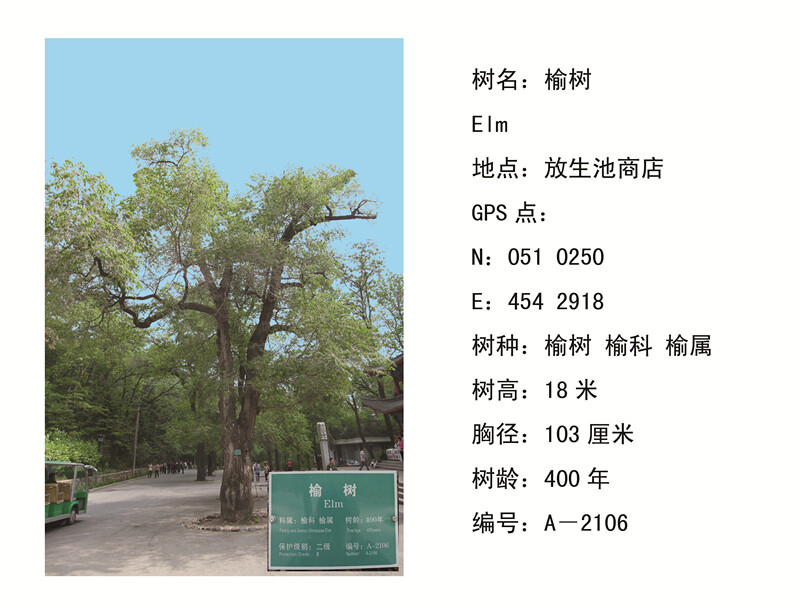

这株榆树高近20米,胸径103厘米。千山生态森林资源处的专家王忠钰告诉记者:“经林科所的专家初步鉴定,它的树龄是500多年。”以往测量树龄,是用生长锥取出树的一段横断面来查看年轮判断,可对于如此古老的古榆树,景区的工作人员不敢也不能采取此类方法。

榆树历史悠久,《诗经》中就有“山有枢,隰有榆”的单独篇章。作为一种分布广泛的古老树种,榆树也是著名的行道树和庭院绿化树种,在我国农村素有“杨柳榆槐四大家树”之说,特别容易被百姓熟知。仅在无量观广场附近,成长为古树的家榆就有二十几株,经常有村民与过路的香客到树荫下乘凉聊天。古代北方边塞常有“榆塞、榆关”之称,将州、社、塞、关、寨、台、临、次、中、树、林等字和榆字组合后,也就形成了榆林、榆次、榆州、榆中、榆村等地名,有了榆树的形象,地名也就成了好听且有故事的词,其中也不乏诗情画意。

上了年纪的老人,提起榆树都是从榆树钱开始的。四五月春风一来,就能看到枝头上一串串堆绣般的榆树钱。“杯盘粉粥春光冷,池馆榆钱夜雨新”“桃花颜色好如马,榆荚新开巧似钱”“南枝北枝春事休,榆钱可寄柳带柔”等古诗词中也经常提到。

与城市绿化用的垂枝榆和金叶榆不同,千山景区内的榆树多为家榆、黄榆、山榆,在春天可以轻易吃到一串串毛绒绒的榆钱。千山林业所技术处的老专家王玉敏回忆说,每到春天,无量观附近的榆钱儿会结满树上每个枝头,像冰糖葫芦串串摇摆,十分诱人。前些年还有游客和村民来撸榆钱,回家用玉米面与榆钱放在一起蒸着吃。在风调雨顺的日子里,许多人家的宴席都曾被这道山野菜点缀过。人们热衷于每年春季吃榆钱不仅仅是为了“咬春”,更是为了讨个好彩头,“吃了榆钱有余钱”。

与藏在深山的百年油松不同,在千山景区木栈道两旁,游客随处可见的挂牌古树,以老榆树居多。粗壮的干,七杈八杈的枝,身躯上岁月雕出深深的斑鳞,再加上结得十分稠密的榆钱,非常容易判断。以榆树本身而言,寿命长,又容易繁植,耐干旱,植而易活。同时谐音乃盈余富裕之意,千山脚下各家各户门前种植榆树,既是千山独特的风景,也是鞍山“生态文明”的标志。

按照林业专家的说法,榆木属于硬木类,属于生长缓慢的树种。但榆树有些特别,在少年时代迅速成长,之后开始放慢生长速度,如果遇到疏枝或外伤,就会长出愈伤组织,也就是老百姓俗称的“榆木疙瘩”,因此树干不会像深山常见的古松那样挺拔俊朗。

东北民间有把老榆树当作神树的习俗,尤其是粗壮古老、形状怪异的榆树,更是带有某种神秘色彩。在许多地方都能看到人们把红布条拴在老榆树上,有病有灾的人家还向老榆树祈求平安,祛病除灾。千山景区里长满疙瘩的榆树既是一个地区的历史遗产,也是一个地方的民俗景观。古榆树作为历史的见证,阅尽了世间风云,经历了沧桑巨变,每年都吸引不少游人前来参观。无量观广场的古榆树附近,地面被游客踩得像水泥地一样硬实、板结。古榆树明显地有了“老态”——树枝上的叶子稀稀拉拉,再也没有了往日的翠绿丰腴,结出的榆钱也没有往年繁茂。

经千山林业所的专家鉴定,古榆树得了“老年病”。于是,先后多次复壮和透水,经过全方位的营养补充,如今景区内的古榆树叶片明显发绿,新增的枝条也多了,比以前更有活力了。

由于高龄,古榆树也被平添了各种精神:坚强隐忍,能卷能舒;可园林造型,可根植深山,可道路绿化;不为夜雨喜,不为晨霜恼。见证了人世间的沧桑与变化,祈福、求学、消灾、祛病……每一段故事、每一段传说,构成了鲜活的老树文化氛围……而古榆树,也用它巨大的身躯呵护着千山的山山水水。

城市有了榆树,城市就有古色古香的风韵;乡村有了榆树,乡村就有了古朴的民风……