记者在一线丨玉兰芬芳代代相传:两代幼教人的世纪对话与使命传承 | 鞍山新闻网

在鞍山市雏鹰幼儿园的园长办公室里,一本泛黄的工作笔记静静躺在窗台。笔记的扉页上,“用爱培育爱”四个娟秀的字迹虽已褪色,却依然清晰可见。这是全国劳模高玉兰老师留下的珍贵遗产,如今被她的女儿崔隽彦视若珍宝。每天清晨,当第一缕阳光透过玉兰树叶照进办公室,崔隽彦总会轻轻翻开这本笔记,仿佛在与母亲进行一场跨越时空的教育对话。

时光回溯到上世纪六十年代。年轻的高玉兰怀着对教育事业的满腔热忱,成为立山区六一幼儿园的一名教师、园长。她创造性地提出“三心教育法”(爱心、耐心、细心),用温暖融化了一个个幼小的心灵。在那个物资匮乏的年代,她经常从自己38.5元的月工资中挤出钱来,给家庭困难的孩子买文具、添衣裳。夜深人静时,总能在集体宿舍的走廊里看到她借着昏黄的灯光备课的身影。

“母亲有个宝贝木箱,里面装满了她手写的教案和家访记录。”崔隽彦动情地回忆,“每页纸上都密密麻麻写满了孩子的特点、喜好。最让我感动的是,她连续三个月每天下班后都去一个自闭症儿童家里做辅导,最终让孩子开口说了第一句话。”这个真实故事后来被改编进话剧《高洁玉兰花》,在全国巡演时让无数观众潸然泪下。

1985年,高玉兰被评为全国劳模。但她依然保持着朴素的本色,经常对女儿说:“教育不是职业,是使命;孩子不是学生,是自己的孩子。”这句话成为崔隽彦一生践行的座右铭。话剧中有这样一个经典场景:高玉兰在雨中寻找走失的孩子,浑身湿透却依然紧紧抱着孩子说:“每个孩子都是上天赐予的宝贝。”这个画面成为一代人记忆中的经典。

1998年,当下海经商的大潮席卷全国时,崔隽彦作出了一个让所有人不解的决定:放弃团委书记、外贸公司副经理的职位,创办幼儿园。“很多人说我傻,但我知道,这是母亲未竟事业的延续。”崔隽彦哽咽道,“母亲临终前拉着我的手说‘教育事业需要有人接力’”。

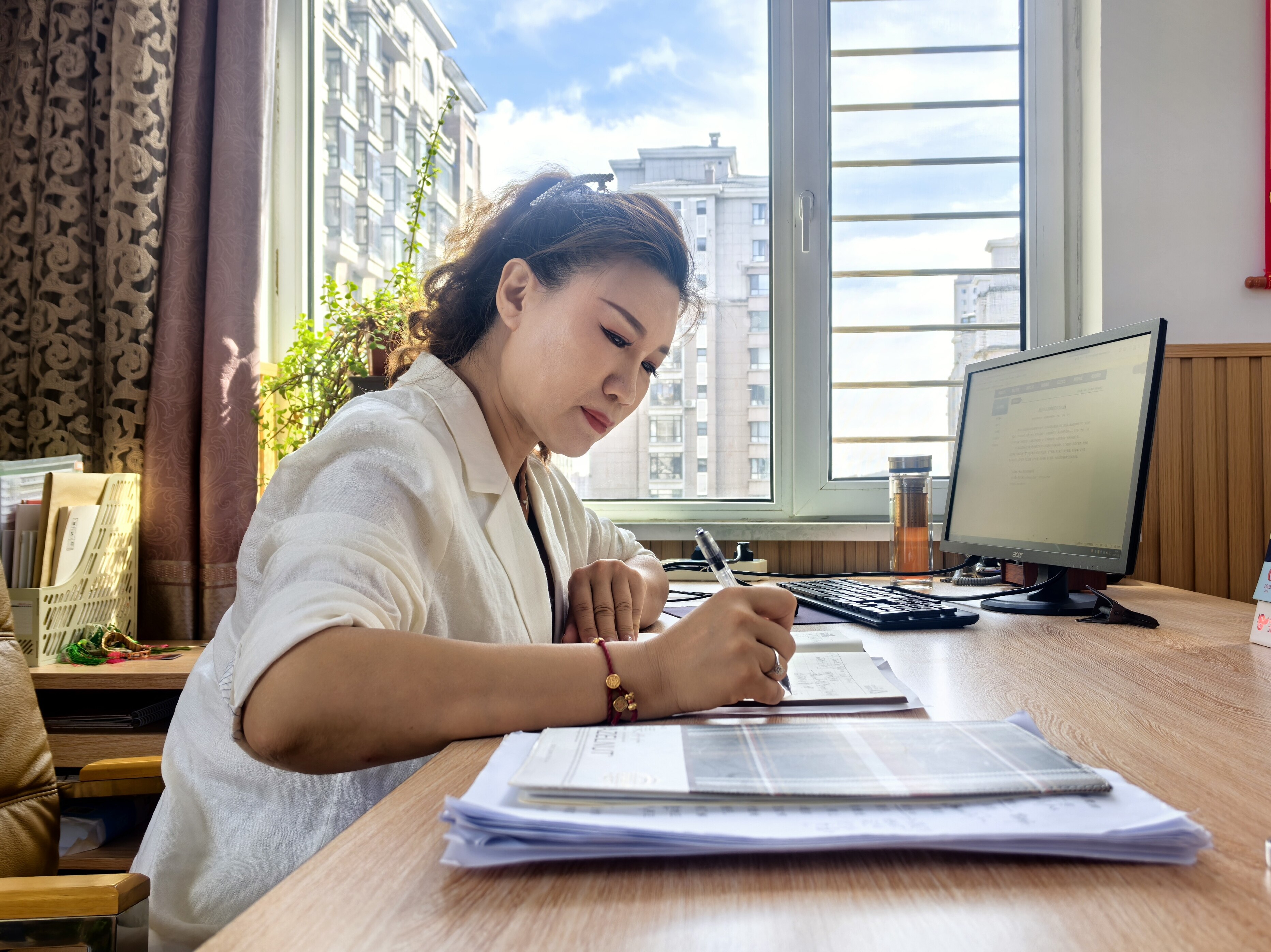

创业之初,她把母亲那个珍贵的木箱放在办公室最显眼的地方。最艰难的时候,她同时担任园长、教师、保洁员、厨师,每天工作16个小时,却从未后悔过自己的选择。“记得有一次,一个孩子深夜发高烧,父母在外地打工,我抱着孩子跑了三家医院。”崔隽彦说,“当孩子终于退烧时,我忽然理解了母亲当年为什么能把每个学生都当成自己的孩子。”

在传承母亲“爱生如子”理念的同时,崔隽彦不断创新。她开创的“亲子时光”活动要求家长每周至少抽出半天时间全身心陪伴孩子;她建立的“家长课堂”通过抖音直播、视频号、微信群等方式,将母亲当年的教育理念用现代方式传播出去。令人感动的是,她在抖音上分享母亲的话剧片段时,竟然收到当年观众的留言:“高老师改变了我的一生”。

如今,在雏鹰幼儿园的“传承墙”上,并排挂着高玉兰当年话剧巡演的黑白剧照和崔隽彦获得新时代教育创新奖的彩色照片。两代幼教人,用不同的方式诠释着同样的教育理念。曾经在高玉兰话剧中的演员王女士,如今把自己的孙子送到了雏鹰幼儿园:“这是一种奇妙的缘分,高老师的精神在新一代身上得到了延续。”

微风吹过,雪白的花瓣纷纷扬扬,仿佛在诉说着两代幼教人跨越半个世纪的对话。玉兰树下,孩子们银铃般的笑声回荡在校园里,那是教育薪火传承最美妙的乐章。正如崔隽彦常说的那样:“母亲用一生告诉我,教育是一场温暖的守望。我要将这份光明继续传递下去,让玉兰花的芬芳代代相传。”