记者在一线丨一条示范带串起台安乡村振兴新图景 | 鞍山新闻网

在台安,一条蜿蜒36公里的乡村振兴示范带正绽放蓬勃生机。它如一条绚丽丝带,沿京抚线与西马线徐徐铺展,串联起台安3个乡镇的28个村庄,承载着5.2万村民对幸福生活的热切向往。从产业兴旺到生态宜居,从民生改善到治理有效,这里正以“千万工程”为指引,书写着乡村振兴的鲜活答卷。

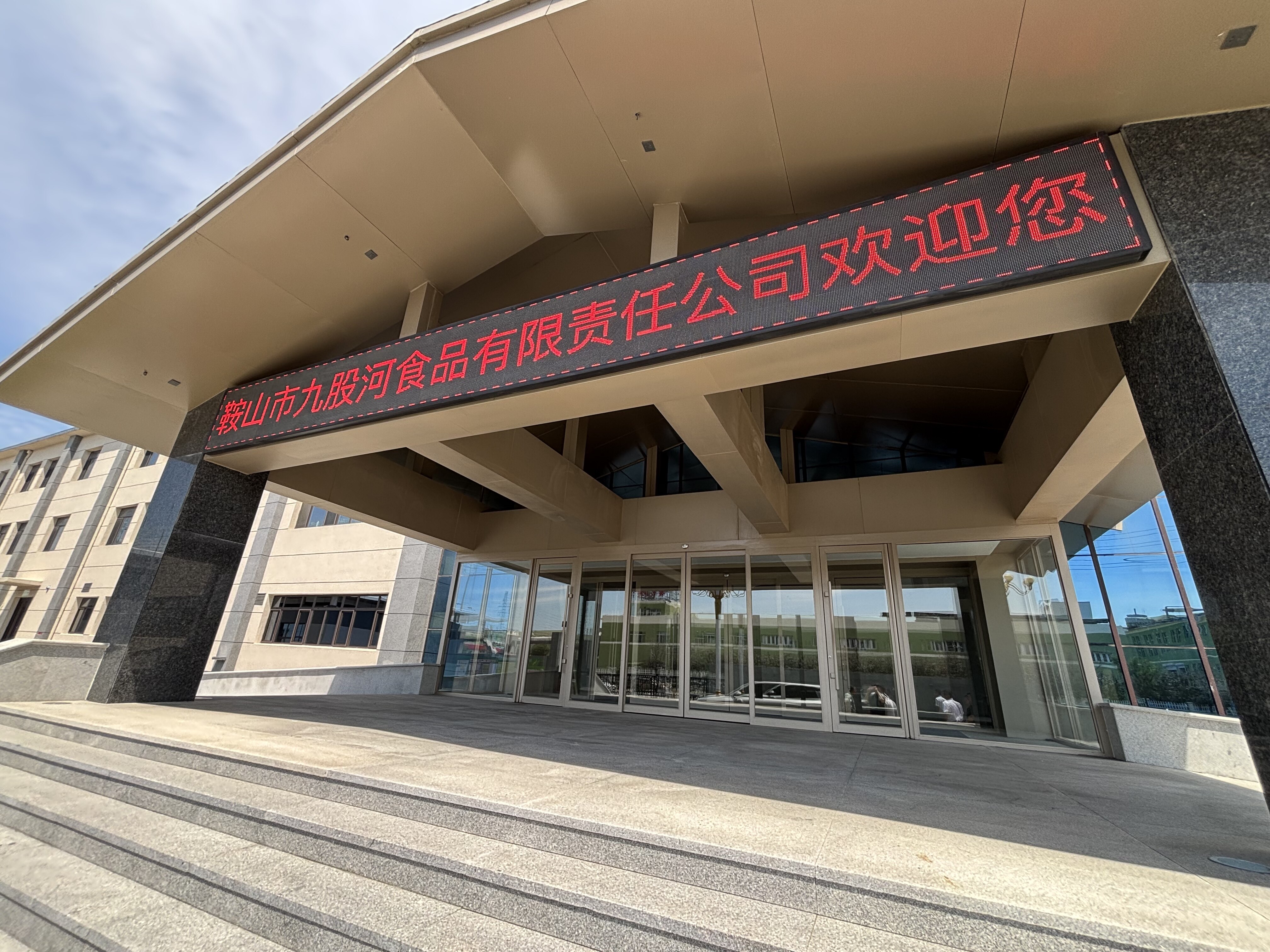

8月1日,漫步台安县乡村振兴示范带沿线,从西佛镇红庙子村到桑林镇双台子村,386.98平方公里的土地上处处涌动着生机与活力。红庙子村的沥青路笔直延伸,串联起家家户户的新期盼;恒洞村的番茄种植基地里,工人们正在为一期项目竣工做着最后冲刺;九股河公司的生产车间内,流水线旁的工人们默契协作赶订单……如今,这样的新图景,已在这片示范带上铺展成生动的长卷。

“以前是各村‘单打独斗’,现在串成了‘珍珠链’。”台安县乡村振兴发展中心主任吕海传深有感触地说。依托36万亩肥沃耕地,示范带聚焦生猪、肉鸡、设施蔬菜等主导产业,吸引牧原、九股河等龙头企业扎根乡间,催生出“田间到餐桌”的全产业链。如今,这里的农产品加工比值已达3:1,优质果蔬从大棚直供全国市场,乡村产业根基愈发坚实。

“出门是平整的水泥路,看病在家门口的卫生服务站就能解决,孙子上学也不用愁了”,桑林镇双台子一位村民细数着生活的点滴变化,脸上满是幸福。示范带创建一年多来,农村公路铺装率、5G网络覆盖率等五项指标实现“百分百”,区域性中心敬老院、普惠性幼儿园、村级卫生服务站实现“全覆盖”,村民的获得感看得见、摸得着,日子越过越舒心。

更令人振奋的是村民“钱袋子”的鼓起来。订单农业让1500户年均增收5000元,股份合作制让800名农民多赚1500元,全产业链就业更带动2000人年增收8000元。智慧农业模式借助数字化平台,实现生产成本降低80%、产能提升20%,带动农户年均增收突破万元,真正实现了农业增效、农民增收。

生态与产业如何实现双赢?示范带的EOD模式试点给出了答案。总投资9.99亿元的项目中,80%来自社会融资,通过有机废弃物变废为宝、玉米种植提质增效、智慧农业与生态保护协同发展,形成了良性循环,让“绿水青山”真正变成了“金山银山”。

示范带内治理创新同样亮点纷呈。镇村组三级联动的网格体系里,网格员身兼环境监督员与矛盾调解员数职;“政企村”共建模式有效吸引社会资本参与人居环境整治;“美丽庭院”评选、积分制管理等举措,让村民从“旁观者”变身“主人翁”,共建共享的热情愈发高涨,乡村治理活力满满。

如今的示范带,已是荣誉加身:桑林村摘得辽宁“五个好”村党组织标兵、“生态村”称号;大红旗村、小红旗村跻身“全国文明村”;古洞村成为“全国示范性老年友好型社区”;不久前,示范带还入选全省乡村振兴示范带综合类典型案例,为全省乡村振兴战略实施提供了生动样板与实践范例……一个个荣誉背后,是台安乡村面貌的华丽蝶变,更是乡风民风的不断升华。

站在新起点,台安的乡村振兴示范带正以更昂扬的姿态继续延伸。正如吕海传所说:“我们要以更坚定的决心深化示范带改革创新,在产业升级上持续发力,让农业强、农村美、农民富的愿景,在更多乡村落地生根。”

沿着这条充满希望的道路,台安正向着乡村振兴的美好未来,稳步前行。