金丝峡镇二郎庙村:“诗与远方”有了更真的模样 | 商洛日报

当城市的喧嚣逐渐成为常态,“逃离”便成了一种周期性的渴望。人们寻觅“诗与远方”,期望在山水间找回内心的宁静。然而,当“网红打卡地”充斥着相似的滤镜和标准化的“精致”,“远方”是否还能保留那份未经雕琢的本真?带着这样的探寻,我走进了秦岭南麓深处的商南县金丝峡镇二郎庙村。

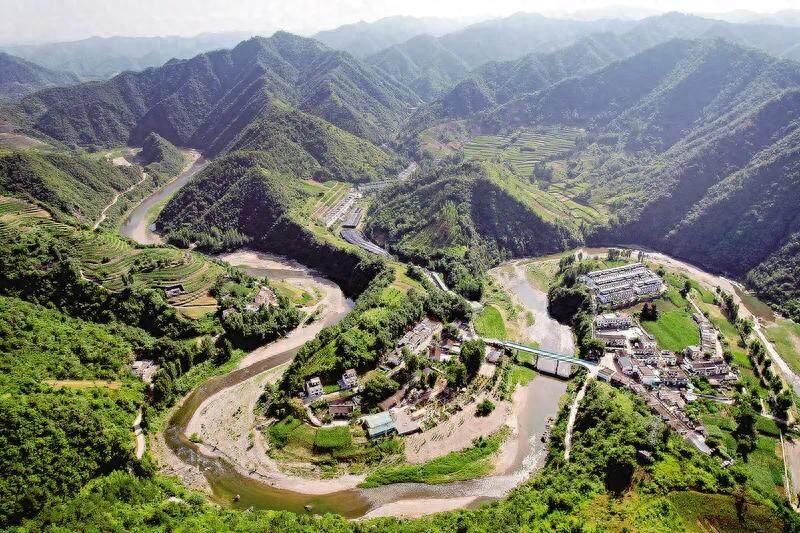

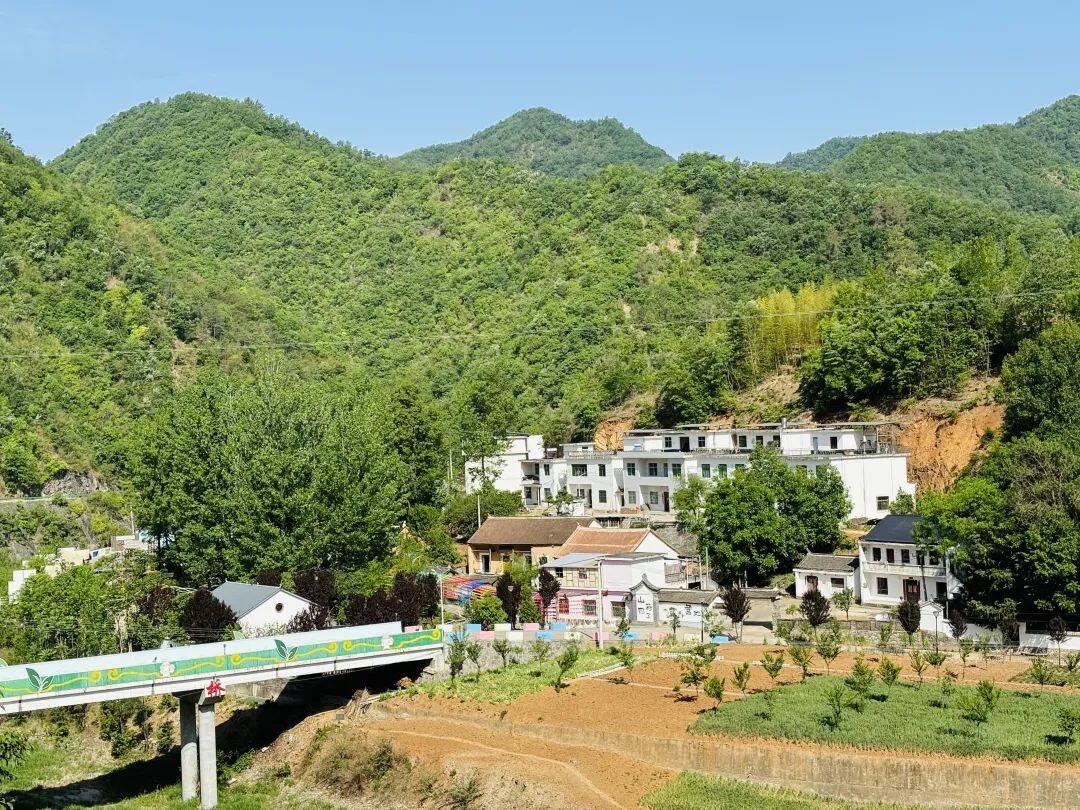

这里,没有被过度商业化侵蚀的痕迹,却也并非与世隔绝。作为陕西省首批宜居乡村示范村,二郎庙村正悄然进行着一场关于“回归”与“新生”的实践。它背靠葱郁的湘子岭,武关河的碧水在村前蜿蜒流淌,距离著名的金丝峡5A级景区仅15公里,交通便利,却又恰到好处地保持着一份“结庐在人境,而无车马喧”的韵味。

“新业态”扎根“老土地”:“山也·椅子”的在地生长

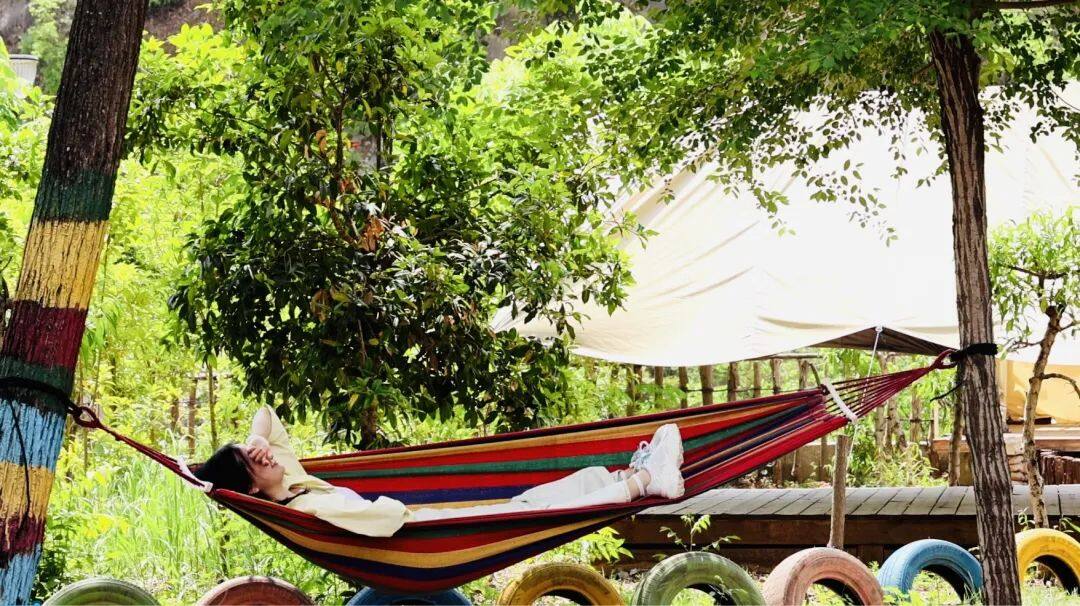

今年,一股“露营热”席卷全国。二郎庙村敏锐地捕捉到了这一契机,但并未盲目复制。在乾坤湾的核心地段,一个名为“山也·椅子”的露营地应运而生。这不仅仅是一个简单的帐篷营地,更是二郎庙村探索“绿色+农文旅”融合发展,推进乡村振兴的一个缩影。

村里积极争取项目资金将这片山水福地精心打造成集乡村休闲、拓展研学、民宿餐饮于一体的近郊旅游点。不同于一些“空降”的营地,“山也·椅子”更像是从这片土地自然生长出来的。它没有破坏原有的山水格局,而是巧妙融入其中,生态停车场、干净整洁的农家乐、便利的烧烤设施一应俱全,既满足了现代游客对舒适和便利的需求,又最大限度地保留了乡村的野趣。

正如来自商州区的游客冀女士所言:“这里的山水风光特别好,离金丝峡景区近,离商南县城也不远。孩子来了都不想走,全家人玩得特别放松。”她还特别提到,营地服务周到,而且还能带孩子去村史馆看看,“学到课本里没有的知识”。这恰恰体现了二郎庙村的巧思——将新潮的露营体验与村庄原有的文化底蕴(如村史馆、陕南茶馆)和农业资源(如欢乐农场采摘园)结合,让游客的体验更加丰富和立体。

寻回那份快要遗忘的“乡土味”与“人情味”

“山也·椅子”露营地的成功,并非孤立。它得益于二郎庙村近年来持续的“内功修炼”。从打造村史馆、建设“民心树”文化广场,到开办欢乐农场采摘园、陕南茶馆,这些项目并非简单的堆砌,而是围绕着“乡土味”这一核心,让村庄的文化、历史、生活得以展现和传承。

行走在二郎庙村,你会发现,这里没有千篇一律的彩绘墙,保留着上了年头的土墙和依山而建、错落有致的民居;脚下的路,既有硬化的便捷,也有蜿蜒的土路带来的踏实感。空气中弥漫的,是泥土的芬芳和淡淡的炊烟气息,这正是许多人记忆深处“老家”的味道。

更难能可贵的,是那份未被商业逻辑过度稀释的“人情味”。这里的农家乐主人,更像是招待远亲的乡邻,没有标准化的流程和刻意的热情,只有朴实的笑容和实实在在的关照。自家种的蔬菜、现做的农家饭、睡前窗外的虫鸣、闲时与老乡不设防的唠嗑……这些看似平凡的细节,恰恰构成了二郎庙最动人的魅力。它让人卸下防备,真正沉浸其中,感受到一种久违的、温和的连接。

从“网红”到“长红”:二郎庙的启示

在乡村旅游日趋同质化的当下,二郎庙村提供了一个值得思考的范本。它没有一味追求表面的“洋气”与“精致”,而是坚守着乡村的“本味”——那份植根于土地的“乡土味”和流淌在人与人之间的“人情味”。在此基础上,它积极拥抱新的业态(露营经济),将其巧妙地融入乡村肌理,让传统与现代和谐共生。

正如我在那篇手记中思考的,“民宿”终究要回归“民”与“宿”的本源。二郎庙村的实践,恰恰印证了这一点。通过提供真实的在地生活体验,而非仅仅一个睡觉的场所或拍照的背景板,它吸引着越来越多厌倦了城市喧嚣、渴望寻找本真体验的游客。这种以“真”留客、以“情”动人的模式,或许更能从“网红”走向“长红”。

当“22℃商洛·中国康养之都”的品牌日益响亮,二郎庙村这样既保留着秦岭山水的自然禀赋和淳朴民风,又积极探索可持续发展新路径的乡村,无疑是这幅康养画卷上生动而温暖的一笔。它告诉我们,真正的“诗与远方”,或许并不遥远,它就在那片保留着“乡土味”、充满着“人情味”的真实乡村里,等待着我们去发现,去体验,去连接。

记者: 宋乔飞 孙常飞 景康 冀柯均