荆门,四十风华正青春 | 九派通

四十风华正青春!9月20日,荆门市人民政府新闻办公室举行荆门建市40周年系列新闻发布会(第一场)。新闻发布会上,市统计局负责人介绍了荆门建市40周年以来经济发展所取得的成就,媒体记者围绕我市工业经济、农业农村经济、商贸服务业发展成效及产业转型升级等进行提问,市经信局、市农业农村局、市商务局、市发展改革委相关负责人逐一进行了回答。

新闻发布会现场

记者从新闻发布会上获悉,建市40年来,荆门地区生产总值接连“闯关进级”,从1983年建市时16.64亿元,到1994年突破“百亿”,2008年突破“五百亿”,2012年突破“千亿”,2021年突破“两千亿”。2022年达到2200.96亿元,按可比价格计算,比1983年增长38.7倍,年均增长9.9%。从2005年开始统计以来,我市民营经济高速发展,到2022年增加值达到1381.94亿元,是2005年的10.5倍,占GDP比重达到62.8%,比2005年提升20.3个百分点。

建市40年来,工业经济高歌猛进。荆门依托“三线”建设工业基础,发展壮大了中石化、新洋丰等一批本土企业,引进了格林美、亿纬动力、新宙邦、恩捷、科达利、雄韬锂电等20多家动力储能电池及配套企业,形成了全生命周期产业链条;依托长城汽车、精诚工科、玲珑轮胎、福耀玻璃、航特科技、诺博、曼德等33家汽车产业链企业,已基本实现整车及重点零部件“荆门造”。初步形成了绿色化工、新能源新材料、汽车智能装备、农产品加工、建材、电子信息及其他等“4211”现代化产业体系。全市工业经济总量连续10年位居全省第4位。2022年,全市规模以上工业企业实现总产值3576亿元,比1983年建市时增长96.7倍,年均增长12.5%。

长城汽车资料图

亿纬动力资料图

建市40年来,农业经济平稳增长。荆门拥有了3个产粮大县、3个生猪调出大县、4个产油大县,农业机械化率达到83.2%,居全省前列。2013年农产品加工业产值达1000.8亿元,成为荆门历史上首个破千亿元的产业。近年来,围绕一袋米、一壶油、一头猪、一只虾、一枝花、一棵菜“六个一”重点产业,持续做大能级,组建产业联盟8个,吸纳主体800余家,培育省级农业龙头企业118家、国家级8家,创建国家现代农业产业园2个、优势特色产业集群4个、农业产业强镇7个,擦亮了“中国农谷”的金字招牌。2022年,全市农村常住居民人均可支配收入23952元,是2011年的2.9倍。2022年,农业总产值突破“五百亿”,达到532.83亿元,比1983年增长40.2倍,年均增长5.1%。

建市40年来,对外开放成果显著。从1993年我市自营出口711万美元到2006年出口额突破亿美元大关,再到2022年进出口总额29.84亿美元,对外贸易增长419.7倍,总量居全省第6位。2023年1-8月,全市对外直接投资总额25125万美元,总量居全省第1位。获批成立荆门海关,荆门保税物流中心(B型)高效运营,2023年1-8月进出口12.06亿元人民币,总量居全国81家B保中心第27位。2022年我市跨境贸易便利度考核居全省第3位。

建市40年来,商贸服务业加速崛起。2022年全市社会消费品零售总额达到969.12亿元,为1983年的146.4倍,年均增长13.6%。建成“省级示范步行街”中天街,东宝区获评全省十强消费县,钟祥市、京山市入选省级县域商业体系建设试点县。2022年,全市商品交易市场87个,标准化农贸市场(菜市场)101家,县级物流配送中心56家,完成交易额310多亿元。截至2023年8月,全市限额以上批发、零售、住宿、餐饮业市场主体分别达到226家、795家、98家、285家。完成京山市国家级和沙洋县、钟祥市、东宝区省级电子商务进农村示范建设,农村电商服务覆盖率达到90%以上,2022年,全市实现网络零售交易额32亿元,同比增长20%。

中天街 图片来源:东宝区融媒体中心

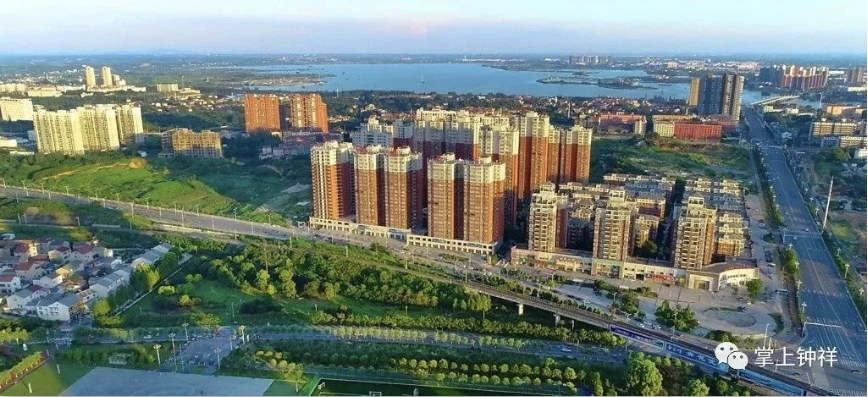

钟祥中心城区 图片来源:掌上钟祥

京山中心城区 图片来源:京山市融媒体中心

省第十二次党代会赋予荆门“打造产业转型升级示范区”的新定位新目标。我市将统筹发展和安全,坚决守牢流域安全底线,推动城市和产业集中高质量发展,实现化工等传统产业蝶变升级,新能源新材料、汽车与智能装备制造等新兴产业强势崛起,打造具有全国影响力的产业集群,实现转型升级、跨越发展。力争到2025年,GDP达到3000亿元,4211现代化产业体系初步形成;到2030年,4211现代化产业体系基本形成,建成产业转型升级示范区。